Faccia a faccia – incontri, letture, miti letterari – La narrativa italiana degli anni Ottanta –

Daniele Del Giudice – Gli oggetti di luce e la metafisica delle cose

1985, un altro mondo. Non c’era ancora la rete e neppure i cellulari quando, del nuovo dominio degli oggetti di luce, in Atlante occidentale Daniele Del Giudice faceva discutere fra loro uno scienziato e uno scrittore, entrambi come lui appassionati di volo. La smaterializzazione della conoscenza sollecitava un nuovo sentimento del nostro tempo. Quale che fosse, di amicizia o di opposizione. Trovare frasi e parole per le nuove forme dell’amore, del dolore e di tutti di colori primari dell’animo umano, eternamente gli stessi, eppure sempre diversi: queste, per Daniele Del Giudice, l’avventura, il fascino, la sfida della scrittura.

In Atlante occidentale, nel 1985, attraverso l’incontro fra un giovane scienziato impegnato nelle sperimentazioni dell’acceleratore atomico di Ginevra e un anziano scrittore nella rosa del Nobel, Del Giudice racconta la nuova qualità degli oggetti del nostro tempo. I due protagonisti del romanzo avvertono con eguale intensità la portata epocale delle trasformazioni in atto nella nostra società.

Ci incontrammo al bar della stazione di Firenze, lui in viaggio non so per dove, io da non so dove lì per lui: per incontrare l’autore de Lo stadio di Wimbledon, romanzo del quale Italo Calvino aveva sottolineato con grande entusiasmo l’originalità. Lo stadio di Wimbledon racconta di un giovane che, interrogandone gli amici e le amiche di gioventù, a 15 anni dalla morte, cerca di capire perché un letterato estremamente colto e raffinato (il leggendario Bobi Bazlen) avesse deliberatamente scelto di non scrivere preferendo agire direttamente sulla vita delle persone.

Con Lo stadio di Wimbledon Daniele Del Giudice aveva dimostrato che il rigore senza dolciastre semplificazioni è la via più efficace per scaldare il cuore dei lettori. «Le parole devono circondare i fatti con precisione, costringendoli così a venir fuori, ma a venir fuori con tutto il loro mistero. Come Calvino, anche io non credo che esista una sostanza delle cose e che questa possa essere detta e centrata attraverso le parole».

- Stanno cambiando gli oggetti che ci circondano, attraverso i quali noi entriamo in contatto con gli altri e definiamo, quindi, il nostro modo di essere persone. Un tempo gli oggetti erano di pietra, legno, ferro e ci parlavano degli uomini, del loro agire: «Capire com’erano fatti, come funzionavano, che cosa si doveva fare per farli funzionare era una specie di formazione di sé e, al tempo stesso, un modo di conoscere il pensiero, l’idea, il comportamento degli uomini. In questo modo si poteva stabilire un’amicizia con il proprio tempo, la propria epoca, anche per rifiutarla, per contestarla. Epstein vuole andare a vedere dov’è che nasceranno i nuovi oggetti. Brahe certamente non è uno che fabbrica gli oggetti ma dalla ricerca pura in fisica è venuta sempre non solo una conoscenza della materia dell’universo, del suo passato, del suo futuro ma, in qualche modo, sono venuti poi anche i nuovi oggetti. Quando Maxwell e Faraday hanno unificato elettricità e magnetismo hanno posto le basi per l’invenzione del telefono, del telegrafo, della radio. E poi la fisica, ed è questa anche la ragione del mio interesse per questa scienza, è l’ultimo racconto mitologico e cosmologico che ancora ci rimane. È l’unica, insieme alla religione, che prova ancora a dire qualcosa della nostra origine e della nostra fine».

Oggi gli oggetti sono fatti di luce, come la televisione, il computer; ci appaiono inconoscibili e non sono più, come ieri, un tramite verso gli altri. Il nostro agire ora è guardare. Il nostro io sono immagini. È una grande rivoluzione antropologica: un tempo nuovo, una patria da conquistare stabilendo con essa un sentimento di appartenenza e contemporaneità.

Dobbiamo trovare una nuova familiarità con il mondo. «Ciò che è veramente straordinario e ci permette di andare avanti – ci disse quella volta Del Giudice parlando di Atlante occidentale – è che i problemi e i sentimenti sono sempre gli stessi, fin dall’origine della nostra memoria, eppure sono ogni volta nuovi, modificati dalle cose che ci circondano, dalla tecnologia e dunque ogni volta possono essere raccontati nuovamente con intensità.»

Non è più lo stesso l’amore e neppure il dolore. «Il dolore, per esempio, prima era un sentimento forte; di cui subito si chiedeva conto a qualcuno con proiezione in senso verticale, metafisico. Era il dolore della Storia, dei Vinti, della Colpa. Oggi, invece, è qualcosa che ci mette in relazione con gli altri, offrendoci una possibilità ulteriore di conoscerli, forse ancora più profonda.»

Lo scrittore deve accettare la sfida del nuovo e tentare di dare forma, attraverso storie o ossessioni, a ciò che del presente ci appare inconoscibile. Deve comunicare agli altri con i suoi romanzi un sentimento del proprio tempo.

- Da due anni c’è la diagnosi della malattia, ma la sua voce è ancora viva. Eccome. Negli anni scorsi, dal passato sono arrivati due nuovi libri, scritti anch’essi con «parole del futuro» (Tiziano Scarpa) nell’operoso silenzio editoriale fra l’una e l’altra pubblicazione precedente. I lunghi intervalli sono stati una coraggiosa scelta di responsabilità: «Per me è importante che un libro riesca a cambiare qualcosa dentro di me perché solo così posso sperare che cambi qualcosa anche negli altri. Ed ho l’impressione che soltanto certe condizioni estreme riescano poi a sciogliere i nuclei più resistenti della propria immaginazione e a portarli in superficie. Riesco a cominciare a raccontare solo quando ho l’impressione che non riuscirò mai a scrivere quella storia. Parto sempre da una condizione di rischio».

Un rischio come quello di un viaggiatore che s’avventuri verso il «più profondo e radicale dei Sud», l’Antartide. Quel «Meridione gelido» è l’oggetto di Orizzonte mobile, edito nel 2008. Il libro è un intarsio che unisce le memorie d’un proprio viaggio verso quella Terra Incognita con i taccuini d’altre epiche spedizioni. Sullo sfondo Bruce Chatwin.

Orizzonte mobile ha la robustezza o grana letteraria di certe pagine delle Operette morali. I luoghi impervi del Sud estremo di Del Giudice valgono la desolazione del paesaggio in cui s’imbatte l’Islandese di Leopardi. In entrambi i casi la ricchezza immaginifica di un’intelligenza divertita e colta, una fantasmagoria di dettagli reali o d’invenzione vincono l’ostilità della Natura, sovrastando la sua arcigna Indifferenza con il tempestoso piacere dell’avventura.

Grazie a un impavido coraggio della verità nelle pagine del Dialogo della Natura e di un Islandese come in quelle di Orizzonte mobile l’umana passione della conoscenza celebra il proprio trionfo. Nell’interiore dell’Affrica non arretra l’Islandese di fronte alla Natura e al suo irrevocabile verdetto materialista del ciclo della creazione e distruzione, né arretrano in Antartide i membri della spedizione scientifica di Orizzonte mobile di fronte ai pinguini Imperator.

In questa luce del 2013 è anch’esso un’avventura, ma al largo del grande mare della letteratura dove, scrive Del Giudice, «ci sono delle boe e sopra alle boe delle campane, e le campane che dondolano al movimento delle onde indicano dei naufragi, qui è naufragato Kafka, e si vede bene, qui è naufragato Conrad, guarda il segno, qui Hemingway, qui ha fatto naufragio Calvino».

In quello stesso spazio di mare – nel perimetro ampio ma ben delimitato dalle parole chiave: metamorfosi, responsabilità, avventura e rigore – c’è pure la boa dove è naufragato egli stesso, Daniele Del Giudice, poiché anche la sua scrittura «ha dato un’enorme zuccata contro i limiti del linguaggio, spingendo un po’ più in là il modo in cui ogni volta s’incrociano linguaggio e realtà, e ha dimostrato che la letteratura poteva essere anche un’altra cosa».

Ma quali sono le coordinate del punto dov’è la boa di Daniele Del Giudice? In questa luce ci guida proprio lì. Il libro, infatti, è una specie di diario di bordo del suo lavoro di scrittura o, più precisamente, un libero intarsio di testi sui temi che l’hanno animata sin dall’esordio: le dinamiche nuove della contemporaneità colte esplorando il nostro diverso modo di percepire la realtà e, quindi, rappresentarla. Daniele Del Giudice s’è sempre avventurato con maestria, generosità e coraggio in libri, film e linguaggi tecnici per risalire alla fonte primaria delle nostre sensazioni. La luce e il tempo sono gli assi cartesiani delle sue pagine, anche di questo libro.

Quella di Daniele Del Giudice è una scrittura quantistica: ondulatoria e corpuscolare al tempo stesso. Essa, infatti, lascia libero corso alla fluttuazione delle contraddizioni assecondandole come in una danza di luce e ha il rigore deterministico del punto di vista esterno che concretizza le metamorfosi del pensiero in concetti chiari e distinti, benché «probabilistici… Come osservatore moderno – scrive Del Giudice – non sono disgiunto dalla cosa osservata».

In questa «consapevolezza del linguaggio» è la responsabilità dello scrittore. Per Del Giudice essa consiste in una particolare attenzione alla sintassi: «A me piacerebbe essere uno scrittore barocco, gaddiano, ma sento il lessico come una trappola, una gabbia dorata… preferisco investire di più sulla sintassi, la nostra sintassi italiana è unica per capacità di snodo e complessità, di accelerazione e di rallentamento, ha una sua modulabilità che nessun’altra sintassi europea possiede».

- Einaudi pubblica I racconti. Guardo l’indice. Il primo testo è Nel museo di Reims. Un colpo al cuore. Il libro era stato pubblicato nel 1988 da Mondadori nella collana “L’Ottagono” insieme a sedici dipinti di Marco Nereo Rotelli e a noi, che abbiamo fedeltà di cuore, sempre care saranno le pagine ingiallite di quella prima edizione. Quelle pagine hanno segni che sono cicatrici, più che appunti. Riprenderle fra le mani, ripercorrerle e riannodare a partire da esse le fila di parole e riflessioni antiche è tornare indietro negli anni, a quell’ebbrezza giovanile per cui ogni libro era la conquista di un nuovo orizzonte e per un’intervista correvamo da Foggia a Milano.

Quella volta lì raggiungemmo Daniele a casa sua nella centralissima via Solferino. Romano d’origine, a quel tempo alternava periodi di soggiorno a Venezia con altri nel capoluogo lombardo. I rumori del traffico punteggiarono la nostra conversazione. «Per uno scrittore – fu il suo commento – è importante cambiare posto: non per il paesaggio ma per il ritmo. Avevo bisogno dei rumori delle auto e dei tram, per sentire intorno a me la città, la vita degli altri. Venezia è un luogo unico ma è in un luogo comune come questo che puoi incontrare gli altri.»

Nel museo di Reims, invece, Barnaba incontra Anna. Barnaba, ancora giovane, è un ex ufficiale della Marina. È affetto da un male incurabile agli occhi, già non vede da lontano e sta per diventare del tutto cieco: «So che a ogni istante posso piombare in un buio pieno e nero». Barnaba siamo noi. Quelle parole potrebbero essere le nostre e quel «buio pieno e nero» qualcosa di più radicale, qualcosa come la morte. Queste, però, erano e sono nostre fantasie: il racconto le suggerisce, le autorizza ma non le legittima, procedendo implacabile per le sue ragioni interne. Così è l’arte, quando è vera: sempre sfuggente, inafferrabile. Le storie più semplici sono quelle più ricche di significati.

Da quando ha saputo che sarebbe diventato cieco, Barnaba ha cominciato ad amare la pittura. Ha deciso, infatti, di fissare come ultime immagini quelle d’alcuni quadri. È a Reims per vedere il Marat assassinato di David. Leggendo si è imbattuto nella figura e nell’opera del medico e rivoluzionario francese. Ne ha scoperto l’eccezionale acutezza scientifica e versatilità intellettuale. È rimasto affascinato. Sa tutto dei tanti ritratti a lui dedicati, almeno centocinquanta e nemmeno due che si somiglino. Barnaba ha scelto di andare a vedere quello del museo Reims. Lì incontra Anna. Dai suoi movimenti, lei ha capito che Barnaba ha dei problemi alla vista. Mentre guarda un quadro lo affianca e comincia raccontarglielo ma mente, lo descrive in modo non corrispondente al vero.

«All’origine del racconto – furono allora le parole di Daniele Del Giudice – non ci sono particolari intenzioni se non il mio desiderio di raccontare una storia d’amore tra due persone entrambe, in qualche modo, malate: l’una alla vista, l’altra nell’anima. Io penso che la più grande violenza che si possa fare nei confronti dell’altro, tanto più se si tratta di un cieco, è cercare di imporgli la propria visione, ed è ciò che fa Anna. La cosa più tenera che una persona innamorata può fare è, però, quella di accettare questa richiesta fino in fondo e, quindi, mentire a sua volta, incarnare un altro: come fa Barnaba, per permettere ad Anna di incontrare per un attimo qualcuno come lei; di incontrare, cioè, se stessa nel mondo. È questa per Barnaba la dimensione più alta dell’amore.»

L’amore, quello vero, è una sublime bugia. Non è una conferma ma una negazione di sé. È reinventarsi per incontrare l’altro e, quindi, riconoscersi, conoscersi di nuovo.

- È l’anno di Staccando l’ombra da terra, racconto della passione di Daniele Del Giudice per gli aerei e il volo. Per gli aerei prima ancora che per il volo. Otto fotogrammi o blocchi narrativi in cui vengono scandite le tappe della propria formazione di pilota. Otto capitoli o racconti che sono unità a sé stanti e possono essere letti anche indipendentemente l’uno dall’altro, ma che nel loro insieme delineano un processo di iniziazione e formazione e soprattutto la continuità d’un volo, dal decollo all’atterraggio. Un volo campione che riassume alcune esperienze di volo dell’autore stesso.

Il titolo è nell’immagine iniziale, suggestiva e potente, poi ripresa nell’ultimo rigo: «Sorrideremo, di nuovo ricongiunti alla nostra ombra». La continuità della narrazione è data dal maestro, Bruno. Il plurale dell’ultimo rigo si riferisce a lui. Il libro comincia con la seconda persona, con un tu che ha un effetto di immediato coinvolgimento e rapimento di noi lettori e perciò l’altro del plurale, l’altro di quel sorrideremo finale, in realtà siamo anche noi lettori imbarcati in volo con l’autore sin dal decollo iniziale.

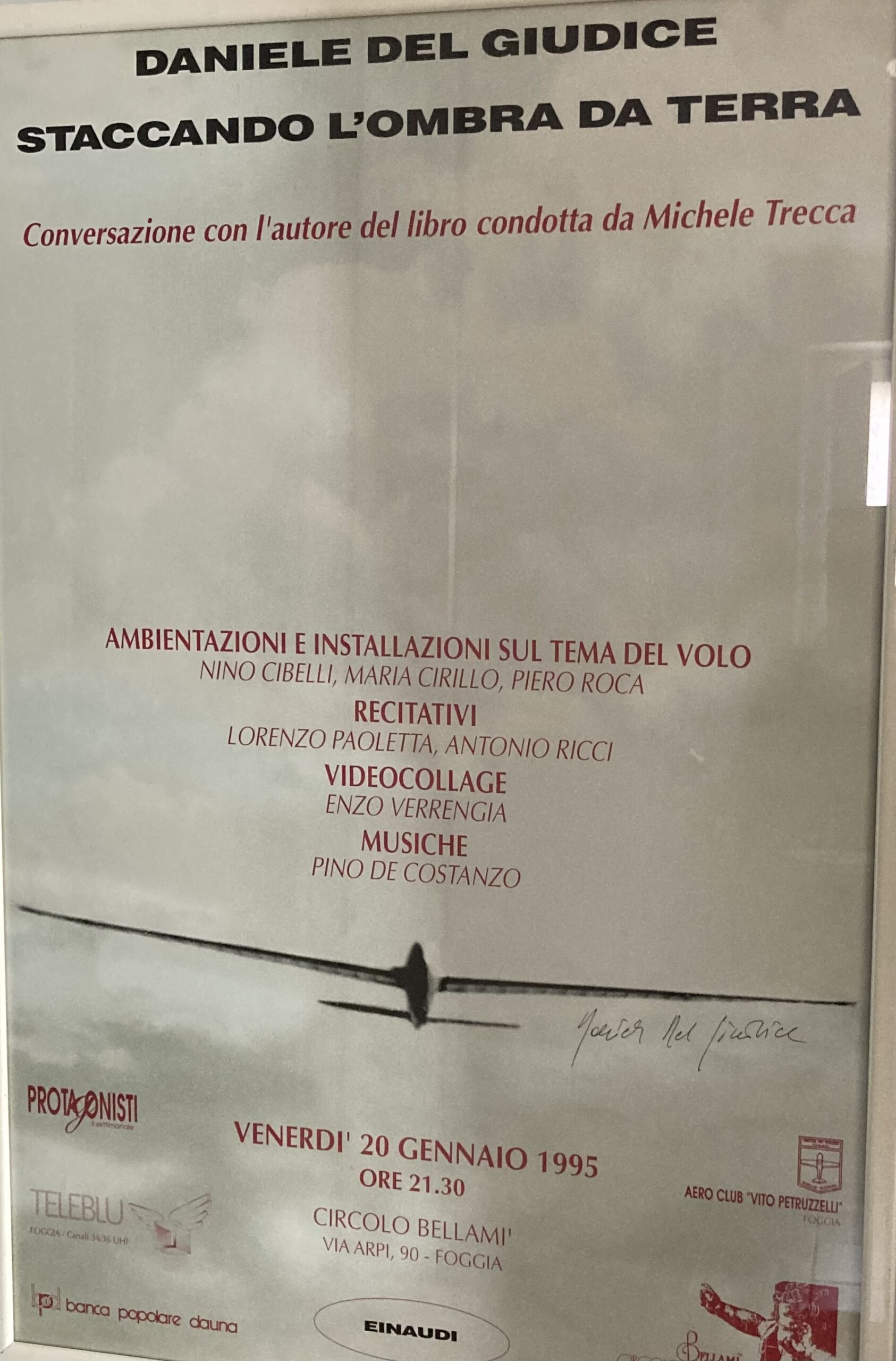

- Daniele Del Giudice è in tour in Puglia. A Foggia facevamo cose, senza mezzi, sopperendo alle necessità con la sfacciataggine della giovinezza e dosi massicce di intelligenza e creatività. Non eravamo un gruppo, ma ci conoscevamo bene e sapevamo serrare le fila quando occorreva. Se ne avevamo voglia. Ogni volta ci s’inventava una cordata. In quell’occasione lavorammo insieme davvero in tanti. Sapevamo chi avremmo ospitato. Volevamo una bella serata. Fu magica.

La organizzammo al Bellamì, che quegli anni lì era un covo caldo di arte, musica e parole guizzanti fra teatro e letteratura. Di fatto il centro di gravità di una nuova e prorompente vitalità. Certe volte, quando andando via dall’ultima rampa di scale ti affacciavi su piazza della Cattedrale, vedevi un brulichio di persone così fitto che non potevi non fermarti un attimo a respirarne l’energia.

- Facemmo in modo che in ogni stanza del locale echeggiassero suggestioni del libro. Una realtà aumentata. Un tour multimediale. Quella sera le parole di Daniele Del Giudice volarono nelle stanze del Bellamì fra ambientazioni e installazioni di Nino Cibelli, Maria Cirillo e Piero Roca, recitativi di Lorenzo Paoletta e Antonio Ricci, immagini di un videocollage di Enzo Verrengia e musiche di Pino De Costanzo. Ad arricchire di storie nostre la passione per il volo dell’autore, il dott. Marzano dell’aeroclub “Vito Petruzzelli”.

Ricordando quella serata mi muovo a tentoni come in una stanza buia. Tocco cose, le riconosco, le chiamo per nome. Vorrei raccontarle nella loro pienezza di vita, ma occorrerebbe che una luce le illuminasse. Sotto gli occhi, invece, ho solo il manifesto che stampammo. Bellissimo, la copertina del libro. Ne avemmo cento copie dalla casa editrice. Ci aggiungemmo i nomi necessari calibrando attentamente posizione, caratteri e colori. Oltre che per la comunicazione, determinante il contributo anche economico del settimanale Protagonisti di Piero Paciello, voce nuova e sensibile ai fermenti culturali della città. Insieme a loro, e grazie a loro, anche Teleblu e Banca popolare dauna.

Sono sempre stato refrattario a fissare certe situazioni e momenti in foto, firme, dediche. Oggi me ne pento. Quel manifesto, però, mi piaceva davvero. La mattina dopo chiesi a Daniele di firmarne una copia. Eravamo nella hall dell’hotel Cicolella. Gli dissi: Così diventa prezioso. Mi pentii delle mie parole. Pensai che potesse equivocare circa le mie intenzioni. Invece mi guardò con negli occhi una luce vivida di gentilezza e affetto. Lo rivedo ancora, leggermente ricurvo mentre firma il manifesto poggiato sul bancone della portineria.

- Il giorno precedente lo avevo raggiunto a Bari. Aveva un impegno all’università, primo appuntamento del tour pugliese. Era accompagnato da Livio Muci, ispettore Einaudi per la Puglia ed editore della Argo di Lecce. Ci vedemmo nella libreria e casa editrice Palomar di Gianfranco Cosma. Come mi aveva preannunciato, Livio aveva con sé le prime copie del mio libro appena pubblicato da Argo. Me ne diede una, una la diede anche a Daniele, al quale era dedicato un capitolo di Parola d’autore, interviste e recensioni di narrativa italiana contemporanea. Il suo fu il primo augurio. La mia, la prima dedica. Guardando l’indice, poi mi disse: Fra i tanti autori qui nel libro sai chi sento più vicino? Tondelli. Aveva il gusto dell’avventura e del gioco, come me. Argomentò ancora, parlando del dinamismo, della simpatia e della schiettezza fanciullesca di Pier Vittorio Tondelli. Poi facemmo l’intervista per il giornale.

La riporto integralmente, ripulita dalle domande e senza i necessari tagli di allora per il giornale ma con il rammarico di sempre per la consapevolezza che un pezzo scritto non può restituire il tono delle parole e che esso invece è fondamentale per farne sentire l’incanto. Magari bastasse una nuda trascrizione per restituire l’aura di certi momenti. Era bello ascoltare Daniele Del Giudice perché parlava con la stessa grazia, sommessa e densa, della sua scrittura. Non si sottraeva all’emozione né la forzava ma la nutriva di responsabilità e la dispiegava in concetti ed immagini. O ricordi. Come quando, prima dell’intervista, nell’antro luminoso della Palomar, guardando vecchi manifesti, in poche battute riannodava con Gianfranco Cosma le fila di percorsi paralleli che in Giulio Einaudi avevano avuto il loro minimo comun denominatore.

«Credo che con Staccando l’ombra sia arrivato ad un tessuto narrativo più profondo e anche più liberato dal pudore, che è un sentimento che mi ha sempre fatto preferire le forme indirette dell’emozione, quelle in cui l’emozione era trattenuta, appena annunciata a ridosso della narrazione e che qui, invece, evidentemente si libera maggiormente.

«Non saprei dare indicazioni di carattere generale ad un libro come questo proprio perché mentre Atlante aveva un forte, come dire, aveva una forte richiesta di un sentimento del tempo, come appunto tu dici, qui c’è invece, se mai, un tema costante che riguarda il destino e la responsabilità.

«La responsabilità, nel caso della narrazione, riguarda sempre, come dire, il rapporto che si ha con il linguaggio e quindi la cura delle parole, cura dell’effetto vero delle parole, cura della evocazione, proprio della capacità evocativa delle parole e anche di un ritmo narrativo che coinvolga il lettore. La responsabilità per chi scrive è sempre la responsabilità di come entra ogni volta dentro il linguaggio e di come ad ogni parola lascia che si stabilisca una scintilla tra anima e linguaggio, se così vogliamo dire.

«C’è, però, forse, in questo caso un sentimento di responsabilità inteso come rapporto con gli altri. Nella responsabilità c’è un aver cura degli altri e quindi una solidarietà che non necessariamente ha bisogno di far fondamento su un’ipotesi sociale, un’ipotesi politica, così come su un’ipotesi religiosa. È forse possibile coltivare il sentimento della responsabilità anche in una dimensione non strettamente, non direttamente politica ma in una dimensione di etos, proprio di comportamento, come responsabilità che ciascuno di noi decide di assumersi nel rapporto con le altre persone così come sa o spera che qualcuno si assuma dall’altra parte una dimensione di responsabilità nei suoi confronti.

«La responsabilità contiene già in sé non soltanto un modo di pensarsi sociale, cioè di pensarsi in rapporto agli altri ma anche proprio una cura, un prendersi cura, al di fuori anche della dimensione strettamente politica ma anche solidaristica, un prendersi cura degli altri, un sapere, una consapevolezza che responsabilità significa prima di tutto essere con gli altri.

«Si può narrare attraverso gli oggetti perché negli oggetti è finita la metafisica. La metafisica è lì dentro. La metafisica, quella che a noi appare sparita dalla faccia della terra con la fine del secolo scorso e con l’inizio del nostro, è in realtà finita lì dentro, e cioè nelle cose. Non a caso la metafisica sparisce nel momento in cui appaiono le cose, cioè la fabbricazione delle cose, degli oggetti. Questa contemporaneità non è soltanto il fatto – diciamo, come si pensava una volta, che la merce, cioè il legame economico delle cose uccide lo spirito – c’è qualcosa di più complesso. Questi oggetti, sì certo oggetti di mercato, quanto più diventano sofisticati, cominciano a non essere più cose. Questo era anche il tema di Atlante occidentale: guardate che questi oggetti non sono più oggetti.

«A mio avviso, dentro gli oggetti, dall’Ottocento in poi e in misura sempre maggiore, viene racchiusa la metafisica: non sono più strumenti come erano una volta – l’aratro il badile… – ma sono domande e risposte di carattere metafisico. La nostra metafisica è chiusa nelle cose, per questo si può narrare attraverso le cose perché alcune cose in particolare – e in questo caso l’oggetto principe è l’aeroplano – portano con sé un carico metafisico estremamente forte e quindi per raccontare si può usare quest’energia proprio di narrazione, che viene dalla quantità di metafisica che è racchiusa nelle cose.

«La mia idea è che la narrazione letteraria è abbastanza misteriosa nel suo fare. Tutti gli strumenti che sono stati messi a punto in questo secolo per venire a capo, e prima ancora i manuali di retorica, per venire a capo dell’invenzione letteraria sono sì utili e ci avvicinano ai testi, sono come delle maniglie per prendere dei testi, resta il fatto che al fondo di ciò che porta una persona a scrivere, di ciò che porta una persona a leggere c’è qualche cosa che ha a che fare inevitabilmente con… proprio con il mistero, con la vocazione e, per usare una parola ingombrante ma alla quale non si può rinunciare, con la necessità. Per qualcuno c’è una necessità di stabilire un rapporto con gli altri attraverso questa forma. Quindi l’invenzione è qualcosa la cui radice è per me ancora abbastanza misteriosa. È proprio una necessità misteriosa.

«Il rigore formale è quello di cui… è la parte che spetta diciamo a chi lavora, … il rigore formale è il rispetto e la responsabilità nei confronti del linguaggio che ha un fine, non sono dei valori in sé, ha un fine che è quello di produrre un effetto. Così come dice Conrad del suo mestiere, del suo essere scrittore: il mio lavoro è un lavoro che ha per fine un effetto ed è – se pensiamo a Conrad sappiamo benissimo qual è quell’effetto – l’effetto è creare tenebra e luce, scavare dentro l’animo umano, dare evocazione, rappresentare modi di essere, rappresentare – se riesce – un proprio tempo così come in Conrad accade con romanzi come Cuore di tenebra, rappresentare le grandi contraddizioni dell’agire umano come capita a Conrad sempre con Lord Jim. Quindi il rigore formale è uno strumento esclusivamente per ottenere un effetto, che è un effetto proprio di evocazione. Detto questo, però, alla radice dell’invenzione c’è qualche cosa che è mistero. Dopo questo non ci assolve dal cercare di capire che cos’è, dall’idea di una strumentazione critico-teorica, però c’è un fatto misterioso.

«Di Saint Exupery mi affascina una cosa specifica. Qui in Italia Saint Exupery è conosciuto soprattutto per Il piccolo principe, in Francia invece è letto nella completezza della sua opera che va da Volo di notte a Terra degli uomini a Corriere del sud fino all’incompiuto Cittadella che è uscito nel ‘47 e cioè tre anni dopo la morte. Nella sua letteratura, nella sua lingua è considerato come uno dei massimi scrittori francesi del Novecento, uno scrittore di tipo filosofico, probabilmente nella linea, nella grande tradizione dei moralisti francesi. Quello che in lui mi affascina è l’idea di un pensiero – anche questo solidaristico – non necessariamente legato a una matrice economicistica. Cosa voglio dire. E questo potrebbe renderlo attuale. C’è in Saint Exupery un’idea della costante della relazione tra gli uomini basata sull’agire. Quest’agire non ha niente, non è l’azione dannunziana, è proprio il fare. Il fare crea solidarietà tra le persone. Questo fare può essere talvolta apparentemente inutile.

«Il pilota di guerra, che è appunto uno dei suoi ultimi libri, e che non è – nonostante l’apparenza – non è un libro di guerra, anche se racconta lunghissime… è il racconto di un unico volo in un’azione di guerra ma in realtà è la descrizione del disfarsi di una nazione, cioè la Francia, occupata ormai, occupata e vinta dalla Germania, e quindi del disfarsi dei legami che tengono unite le persone. Ebbene quello che sta a cuore a Saint Exupery è un’idea di solidarietà fondata su un fare comune, su un agire comune e non legata a una matrice strettamente economica e quindi economico-marxista.

«C’è un bellissimo saggio di Saint Exupery che io vorrei far pubblicare, un saggio molto tempestivo, un saggio del ‘38 dal titolo Per un marxismo antimarxista, in cui lui spiega in chiave strettamente filosofica perché il marxismo, se veramente vuole avere un carattere scientifico, non può pensare di prevedere il futuro e quindi di disegnare una società futura proprio perché – e Saint Exupery fa un’analisi della scienza, della scienza einsteiniana, della scienza novecentesca, la quale rinuncia a prevedere il futuro. Il saggio è molto bello ma di questo ne parlo semplicemente per dire che sicuramente Saint Exupery appartiene all’area esistenziale alla quale apparteneva anche Camus.

«C’è un pensiero novecentesco che punta ad un Umanesimo, che mette l’uomo al centro di una fondazione dei rapporti tra le persone e che però non è strettamente legato ad un disegno economicista. Questo pensiero è stato poi accantonato, messo da parte dal marxismo di questo secolo. È possibile che adesso, che proprio la parte, non di analisi filosofica, ma la parte economico-politica del marxismo è stata messa in crisi, un pensiero solidarista in un orizzonte laico, in grado di pensare i rapporti tra gli uomini non basandoli esclusivamente sull’idea di un’economia alternativa né su un’idea immediatamente religiosa, potrebbe avere una sua attualità.

«Non c’è dubbio che nella narrazione, nell’aver deciso o accettato il destino della narrazione c’è qualche cosa che è collegata con l’infanzia. E cioè questa produzione fantastica e questo lavoro attraverso la produzione fantastica è secondo me proprio una… ha una radice nella propria infanzia e questo nella tradizione italiana è molto chiaro. Voglio dire: da Pascoli in poi, ma più in generale, insomma, uno degli elementi con cui si fa narrazione è proprio l’infanzia e la custodia della sua capacità di stupefazione, soprattutto della sua capacità di guardare le cose da un altro punto di vista. In fondo l’infanzia è veramente un’altra quota, è un punto di vista, è un’altezza dello sguardo e dall’altezza dello sguardo di un infante, che è molto più vicino alla terra, le cose, il mondo si vede davvero in modo diverso. Custodire l’infanzia dentro di noi significa sapere che c’è sempre un altro punto di vista radicalmente diverso, con una sua logicità che sfugge a qualunque altra logica, da cui osservare il mondo e anche narrare, descriverlo.

«C’è un enorme e diffuso desiderio in questa specie di grande Svizzera del mondo che è fatta dall’economia occidentale, c’è una grande euforia degli oggetti, delle cose, un grande appeal quasi erotico degli oggetti senza capire bene né come funzionano – e questo era un po’ il tema di Atlante – né quanto di metafisico portano in sé – e questo è uno degli argomenti, dei temi di Staccando l’ombra da terra. Probabilmente la passione per questi oggetti, l’appeal che questi oggetti esercitano è forse una forma di consapevolezza inconsapevole. Per il momento c’è una grandissima attrazione per il potere di questi oggetti. Io mi auguro che poco alla volta ci sia un’educazione alle cose, agli oggetti, un’educazione alla oggettività così come c’è stata per questo secolo un’educazione della soggettività attraverso la psicanalisi, per esempio. Se ci fosse una educazione alla oggettività, a vedere la realtà degli oggetti con cui abbiamo rapporto ogni giorno forse ci sarebbe un rapporto più consapevole anche con la quantità di metafisica che in quegli oggetti è passata.

«Questo libro non mi ha preso sei anni. Io, in realtà, in sei anni ho scritto diversi libri e cioè mi sono concesso il lusso di seguire puramente l’istinto e la necessità. E questa necessità non andava su un unico libro ma defluiva attraverso diverse scritture ed io le ho seguite tutte insieme. Questa è la prima che è giunta a compimento. Ci sono altri libri che sono quasi pronti. Detto questo, se anche fossero stati sei anni di silenzio, secondo me sarebbero stati anni produttivi lo stesso. Voglio dire che il silenzio è parte della scrittura. La scrittura si nutre di silenzi.

«Questo per chi, come me, ha deciso di fare solo il mestiere di scrittore, può essere un elemento di paura, di terrore anche, qualche volta, invece il non pubblicare o anche il non scrivere significa semplicemente che ci sono dei momenti in cui… il non desiderio di scrivere significa che c’è, ci sono momenti in cui uno cerca dei punti di non linguaggio… o che appaiono come dei punti al di fuori del linguaggio, che il linguaggio non ha ancora detto, proprio perché magari si possono trasformare in nuovo linguaggio. Quindi non è… il silenzio, secondo me, corrobora.

«Io non ho mai avuto l’ansia di pubblicare e credo che non l’avrò mai, anche perché poi prima di pubblicare una cosa ci penso veramente tantissime volte, sono abbastanza esigente con quello che leggo e, siccome sono esigente come lettore, ancor più sono esigente come lettore delle mie cose. Quindi non ho avuto fretta. Occorre fare dei sacrifici, tutto questo comporta dei sacrifici, come tu puoi immaginare. Però non bisogna avere fretta. Il tempo non della scrittura – scrivere poi si fa anche relativamente presto – ma il tempo del lavoro interiore è un tempo invisibile ed è un tempo che arricchisce poi anche la scrittura.

«C’è un romanzo ancora e dei racconti anche lunghi, che ho scritto. Uno di questi due libri lo porterò a compimento prossimamente. Adesso… dipende quale dei due chiudere prima. Insomma ho lavorato parecchio sotto un certo punto di vista.

«Io ho conservato casa a Venezia, anche quei due anni che avevo casa a Milano. Facevo un po’ su e giù. Dopo… io vivevo già a Venezia dagli inizi degli anni Ottanta. A me sembrava che Venezia, standoci fisso come c’ero stato io, potesse in qualche modo astrarre dalla realtà. Appunto, fosse un luogo particolare e non un luogo comune e quindi ritenevo fosse quasi un mio impegno etico vivere nel luogo comune e non sottrarmi a nulla di ciò che il mio tempo portava, il tempo in cui io vivo portava. Adesso penso che è del tutto inutile. A Milano, soprattutto nella Milano dei secondi anni Ottanta, vedevo delle cose di cui non capivo la ragione, ma mi appariva tutto così esasperato e così fuori misura, poi i magistrati hanno chiarito di che cosa si trattava. Aver capito che qualche cosa non andava ma non aver capito esattamente che cosa non andava è stata anche una delusione per me. Si capiva che era una città dove tutto era completamente inspiegabile, si capiva che in quella città… si vedeva dalle automobili… si vedeva da come la gente vestiva, si vedeva da questa ideologia spasmodica dei fatturati e da questa facilità del denaro, per me che venivo da un’altra città e assistevo marginalmente a questo spettacolo del denaro non riuscivo veramente a capacitarmi e poi e poi il pool di mani pulite ha ben spiegato di che cosa si trattava. C’era qualcosa di innaturale.»

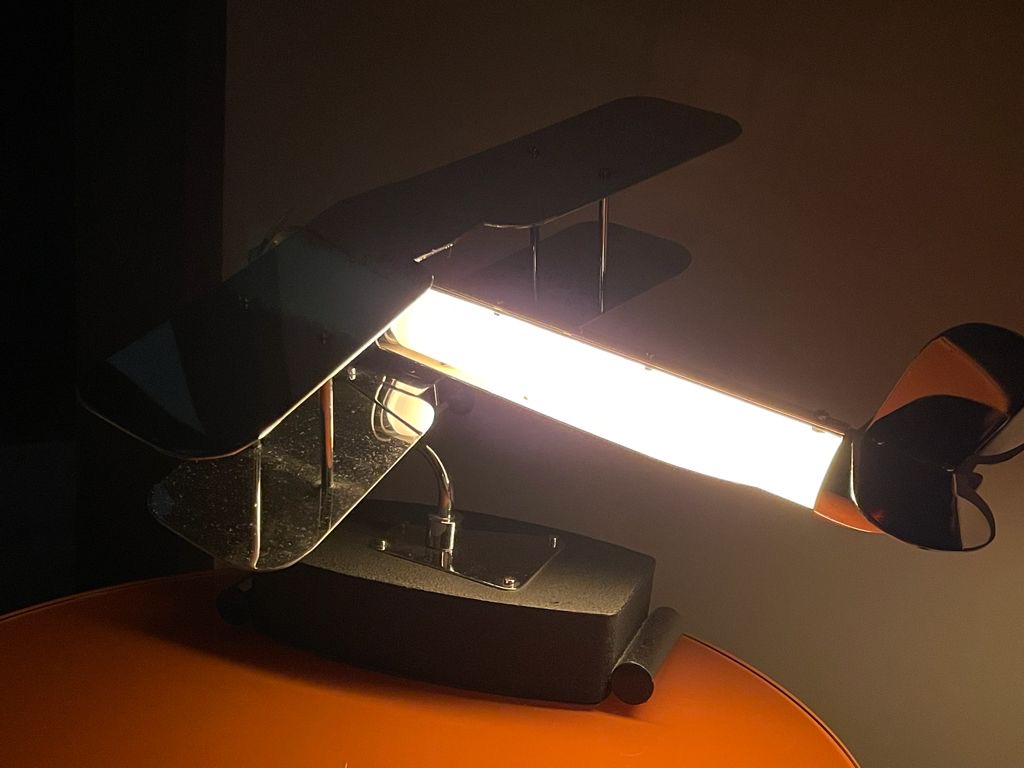

Dopo, mentre andavamo all’università, in un piccolo negozio vicino alla libreria, Daniele vide in vetrina una lampada in forma di aereo con un neon come fusoliera. Più che un oggetto, una scultura. Ne fu folgorato. Entrammo. Chiedemmo. Tre intensità di luce. Si accendeva sfiorandolo. Non c’era tempo. Era già tardi. La scatola sarebbe stato d’impaccio. Chiedemmo di tenerlo da parte. Saremmo ripassati. Mentre all’università era in corso l’incontro, Gianfranco Cosma ed io tornammo in quel negozio: lui comprò la lampada per Daniele, io per me.

Un volo con Daniele quella volta lì ci sarebbe dovuto essere per davvero, ma non ci fu. Dopo Bari e Foggia, l’ultima tappa fu a Lecce, nella libreria Argo, della stessa casa editrice. Oltre all’incontro, con un amico, pilota provetto, Valeria Lucatello, responsabile della libreria, aveva organizzato un volo in elicottero fino ai cieli dell’Albania. Daniele ne era entusiasta, ma all’ultimo momento il volo saltò, per questioni burocratiche. Non se la prese, e chiacchierò a lungo con il pilota.

La mia lampada, invece, è sempre al suo posto, pronta per il volo. Quando la sfioro e s’accende, illumina il buio come una magia. Certe volte lo faccio per gioco, quasi fosse una carezza a una persona e quella sua luce un invito: dai, stacchiamo l’ombra da terra.

(2 – continua)

https://www.ilmondonuovo.club/daniele-del-giudice-gli-oggetti-di-luce-e-la-metafisica-delle-cose/