Faccia a faccia – incontri, letture, miti letterari – Andrea G. Pinketts

Un duro dal cuore di meringa

La prima volta che ci siamo incontrati è stato a Milano, ero con Enzo in missione Books Brothers. PIL, Pronto Intervento Letterario, l’orfano da salvare trovandogli editore e lettori era il romanzo Macerazioni divertenti di Giuseppe Bernardo Annese, autore che tu avevi letto e amato prima di noi. Avevi anche conosciuto e consolato della sua morte la moglie Nives e la figlia Dayna. Ma di tutto questo abbiamo già parlato, https://bit.ly/4incRr5. Dovevamo fare squadra, perciò Enzo ed io ti cercammo e ci incontrammo nel tuo covo di Brera a Le Trottoir.

- Quella prima volta che ci siamo visti, io però già ti conoscevo sotto le non mentite spoglie di Lazzaro Santandrea, protagonista del tris d’apertura da te infilato con Lazzaro, vieni fuori, Il vizio dell’agnello e Il senso della frase. In quell’occasione il tuo volto diede piena conferma della foto, sparata nel frattempo a tutta copertina nel punto del full: Io, non io, neanche lui (prodotto in coppia nel ‘96 con un racconto pubblicato sull’antologia Gioventù cannibale).

Non solo il tuo volto diede conferma. Quella sera, infatti, nessuno fece come san Pietro e anch’io, sollecitato da specifica domanda: Sei tu quello che…, diedi conferma d’una mia recensione e ribadii il sospetto d’una parentela tra la tua scrittura e quella di tale Busi Aldo da Montichiari, Brescia. Facesti cenno di sì come l’uomo Del Monte, staccasti il Toscano, finisti la birra, ne ordinasti un’altra e con voce imperiosa di basso mi affidasti il gentile cadeau che di seguito riporto.

In un imprecisato giorno dell’’88 Busi Aldo da Montichiari presentava da qualche parte a Milano la sua traduzione di Alice nel paese delle meraviglie quando, in avvio di dibattito, lo fulminasti così: «Hai detto che i giochi di parole sono lo sterco dell’anima. Tu quindi hai scritto un libro di merda». Pausa di semicroma. Appena il tempo di buttar fuori un po’ di fumo, assentire a te stesso, riacciuffare le parole negli occhi miei e di Enzo e prontamente concludesti, in levare: «Da allora ci teniamo d’occhio: perché i grandi tra loro non si leggono, si controllano».

Hai incantato tanti, tante volte con quel senso della frase che giustamente rivendicavi come tua identità letteraria. Dicevi, per bocca di Lazzaro Santandrea: «Non so sciare, non so giocare a tennis, nuoto così così, ma ho il senso della frase». Oppure: «Riassumere in due parole ogni aspetto della vita è una cosa da uominiveri, che ti porta a rischiare l’inferno per una battuta». E ancora: «Quando dico una frase mi piace troppo per farla perdere di significato».

Nel tuo mondo in principio era il verbo e perciò l’urto con la realtà era prima di tutto linguistico. I luoghi comuni, quindi, il terreno di scontro più immediato. Una postazione strategica da strappare al nemico per aprirti un varco verso i sentimenti. Saccheggiavi l’area semantica delle parole per esplicitarne le potenzialità logiche alla ricerca di un contatto nuovo ed efficace con il reale.

- Come delle più piccole unità della materia, un protone, per esempio, è impossibile fissare le proprietà perché esse si definiscono nell’interazione continua delle particelle tra loro, così nel tuo universo letterario non si sa mai quale direzione prenda la parola. Giocavi a sorprendere, e ci sei sempre riuscito. Della lingua hai fatto strumento di indagine e conoscenza per scovare nella pluralità dei significati di un vocabolo accostamenti originali e riciclare in sapidi calembour scarti della quotidianità mediatica da frullare poi nella costruzione della trama.

Nelle tue frasi mettevi la vita in azione. In ognuna di esse si sente la dolorosa ma gioiosa fisicità della scrittura. La tensione agonistica. Il corpo a corpo con la pagina. La competizione con te stesso per superare il mondo e fulminarlo con una verità che suonasse per tutti come una rivelazione.

Perciò controllavi Busi, e non quelli che le parole invece le tengono al guinzaglio come barboncini servizievoli e democraticamente gli lasciano tirare la corda che si svolge da sé fino allo striminzito alberello di fronte dove i piccoli prodi in forma di pisciatina rancida lasciano imperituro segno della propria grandezza prima di essere ripescati dal padroncino premuroso.

- Quando ci siamo incontrati io già ti conoscevo in filigrana nel profilo di Lazzaro Santandrea: milanese, trentenne, irregolare, «intervistatore di vallette tivù… scrittore di tesi di laurea altrui, istruttore di arti marziali, cantante di voce roca e poca… estremista, innamorato, proprietario di un locale notturno fallito… fotomodello, ereditiero agli sgoccioli, scrittore underground, cacciatore di taglie e di dote». E infine, senza elencare tutto il resto, «detective privato… di licenza mai avuta».

Con Lazzaro pensavi di chiudere i conti pagandogli l’ultima cena. «Pigiato agli altri tre come se avesse bisogno d’affetto nell’ora di punta», Il conto dell’ultima cena doveva concludere la trilogia di quella sua giovinezza avventurosa e sfrontata che nel quarto romanzo si diverte con i fanti e con i santi ma non scherza né con gli uni né con gli altri.

Steso su una panchina con l’abito della festa, di ritorno dal battesimo del figlio di Pogo il Dritto (al quale ha fatto da padrino), tra i fumi dell’alcol «il duro del Giambellino» stende quattro balordi che lo aggrediscono e pestati tornano in prima pagina dove erano stati un mese prima per aver massacrato di botte un barbone nello stesso parco Sempione. Neppure il tempo di sdraiarsi di nuovo, quand’ecco… la Madonna. La cosa non finisce lì ma sui giornali. La Notte fa uno scoop della madonna (m minuscola), sale con le vendite, Lazzaro («trentatré anni come Gesù Cristo e John Belushi») precipita invece all’inferno e tu lo segui a briglia sciolta con il calore della tua travolgente umanità in una città che «un mostro addormentato o un passo falso nel buio poteva risvegliare».

Lo segui, Lazzaro, fino all’inferno con un articolato e serratissimo giallo in perfetto equilibrio tra sacro e profano, thriller e commedia all’italiana perché tu, caro Andrea, provenivi dal magistero linguistico busiano ma sei andato oltre il Gentiluomo di Montichiari per la tua capacità di mettere in piedi le parole e verticalizzare la manovra narrativa. Non a caso hai vinto tre volte il Mystfest per il miglior racconto e la prima edizione del premio Scerbanenco.

- Le tue improvvisazioni linguistiche non erano aridi virtuosismi. La tua scrittura aveva il metronomo del giallo che ne scandiva i tempi: gialli sonori, per la squillante espressività che ritma l’azione. I tuoi eroi sono veri e le loro ferite sgorgano sangue anche in quel contesto surreale di spunti comici e grotteschi tenuti continuamente in quota da una lingua sontuosa e barocca sempre pronta a creare occasioni di riso e sorprese liriche. Tipo: «Un ricciolo è l’onda di un mare mosso che frastaglia il cuoio capelluto. Tagliare un ricciolo è come ferire il mare» (Un saluto ai ricci, in Sangue di yogurt).

Neppure il tempo di pagargli il conto dell’ultima cena e Lazzaro risorge. Come sempre detective per caso, necessità e vocazione, questa volta è alle prese con la misteriosa scomparsa di due uomini e un ragazzo tutti di nome Assenzio: parola che, manco a dirlo, nel tuo gioco dei multipli e delle varianti scritta con l’iniziale minuscola rimanda all’antico liquore e vale come sinonimo di avventura, sogno o giovinezza.

«Avvertivo l’assenza dell’assenzio. La conclusione banale di una ballata senza cadenze. Di una poesia che era stata mia e che ora mi sembrava altrui. Ero diventato l’ombra goffa di Lazzaro Santandrea, poeta e spadaccino, un golem di pongo, un cialtrone che non mi era più nemmeno simpatico. Un canguro con le borse sotto gli occhi. Mi mancava l’assenzio. Ignoravo che di lì a poco ne avrei incontrati, nel senso di nome di battesimo, almeno tre».

Ecco allora il trentacinquenne Lazzaro che nel mezzo del cammin di sua vita non s’arrende al tempo e ai suoi conti da strozzino ma continua a di-vagare come un cavaliere errante nei meandri mefitici di un torbido giro di snuff movies (filmetti porno con torture vere) e tra battute, sigari, birre, fidanzate abbandonate o appena conquistate, amici sbandati, inseguimenti, pestaggi e notti insonni cerca di dimenticare il dolore per la morte dell’adorata nonna e il quotidiano orrore metropolitano.

Vantavi origini texane, dicevi di essere cresciuto sulle gambe di John Wayne fra indiani e praterie, perciò sbrigliavi le parole sulla pagina come in un rodeo e quelle si sfrenavano, si inseguivano, si scontravano, si sovrapponevano e tu le riacciuffavi e le domavi una per una con corrispondenze, rovesciamenti e mille altre acrobazie, tenendo così in scalpitante tensione il linguaggio dall’inizio alla fine.

Eri un «cow-boy metropolitano». Milano era la tua prateria. L’ultima volta che ci siamo visti era una torrida domenica d’inizio estate. Eri partito a mezzogiorno da via Washington, al margine di Brera, e fino alle quattro del pomeriggio in perfetta solitudine avevi camminato per le strade di periferia della Barona e Famagosta, avevi percorso la circonvallazione, poi eri rientrato a casa e dopo una doccia avevi raggiunto corso Garibaldi dove ti eri seduto a tavolino nel tuo mitico bar-covo-ufficio ed avevi cominciato a tradurre. Intorno alle venti, dopo tante birre e sigari e altrettanto sudore, quando ti ho raggiunto, avevi appena finito di lavorare ad un racconto di Ed McBain e l’eco del testo ti suggeriva ancora guizzi espressivi vari che rimbalzavano beffardi nella nostra conversazione tra ricordi, risate… e pensieri, come questo: è bello quando ascoltando un autore ti accorgi che tra la sua vita e la scrittura non ci sono confini perché ciascuna continuamente reinventa l’altra. In un gioco infinito di reciproche contaminazioni.

I tuoi sono libri che quando li finisci cerchi il nome del protagonista sull’elenco e se non lo trovi (e non lo trovi) ti stupisci. Perché sei sicuro che esiste. Lazzaro, per esempio, santo guerriero e bevitore, esiste davvero. E allora Lazzaro lo cerchi dentro te… per pagare alla romana quel maledetto conto d’una «giovinezza dilapidata».

Non erano mai solo parole, le tue. Scanzonate e leggere, tra noir, grottesco e tanti altri generi, racchiudevano nella propria acuminata precisione una grande densità morale e letteraria. L’indeterminazione della tua lingua è sempre stata libertà, rivolta morale. Le tue parole cercavano continuamente vie di fuga dal senso comune per contestarne l’acquiescente e pavida ipocrisia. Nel loro fluido estremismo c’era sempre una battaglia netta e chiara tra bene e male, dramma e umorismo. C’era la verità al quadrato di un limpido e generoso sogno adolescenziale di giustizia, coraggio, avventura, affetto e amore che grazie all’arte resiste al tempo e conferisce eterna giovinezza alle pagine e alla persona.

«Amleto aveva torto marcio. Come il regno di Danimarca. Il problema non è “essere o non essere”, il problema è “essere o malessere”. Sembra facile scegliere. Chi è quel fesso che sceglierebbe consapevolmente il “malessere”? La cosa si complica. Gli esseri (ci risiamo) sensibili provano inevitabilmente il “malessere”… l’unico modo per non provare malessere è sì “essere”, ma essere qualcun altro. Anni fa volevo essere me stesso, tutto sommato mi piaccio abbastanza, senza provare malessere. Mi rivolsi a un’analista transazionale» (Io, non io e neanche lui).

Sei stato te stesso, in ogni parola che hai scritto. Quell’ultima volta che ci siamo visti era da poco in libreria Sangue di yogurt, quattro tuoi romanzi brevi scritti in tempi diversi, lontani fra loro: un impasto pirotecnico senza soluzione di continuità in cui giornalisti coraggiosi perseguitati (Sangue di yogurt), paperi emarginati (Spara pure, è un papero), ricci demonizzati (Un saluto ai ricci) e un cane di nome Benvenuto Pazzoni (Chi porta le cicogne?) sono figure interscambiabili e archetipi di quell’indomita «minoranza rumorosa» da sempre argine della corruzione sociale (della Milano da bere, per esempio).

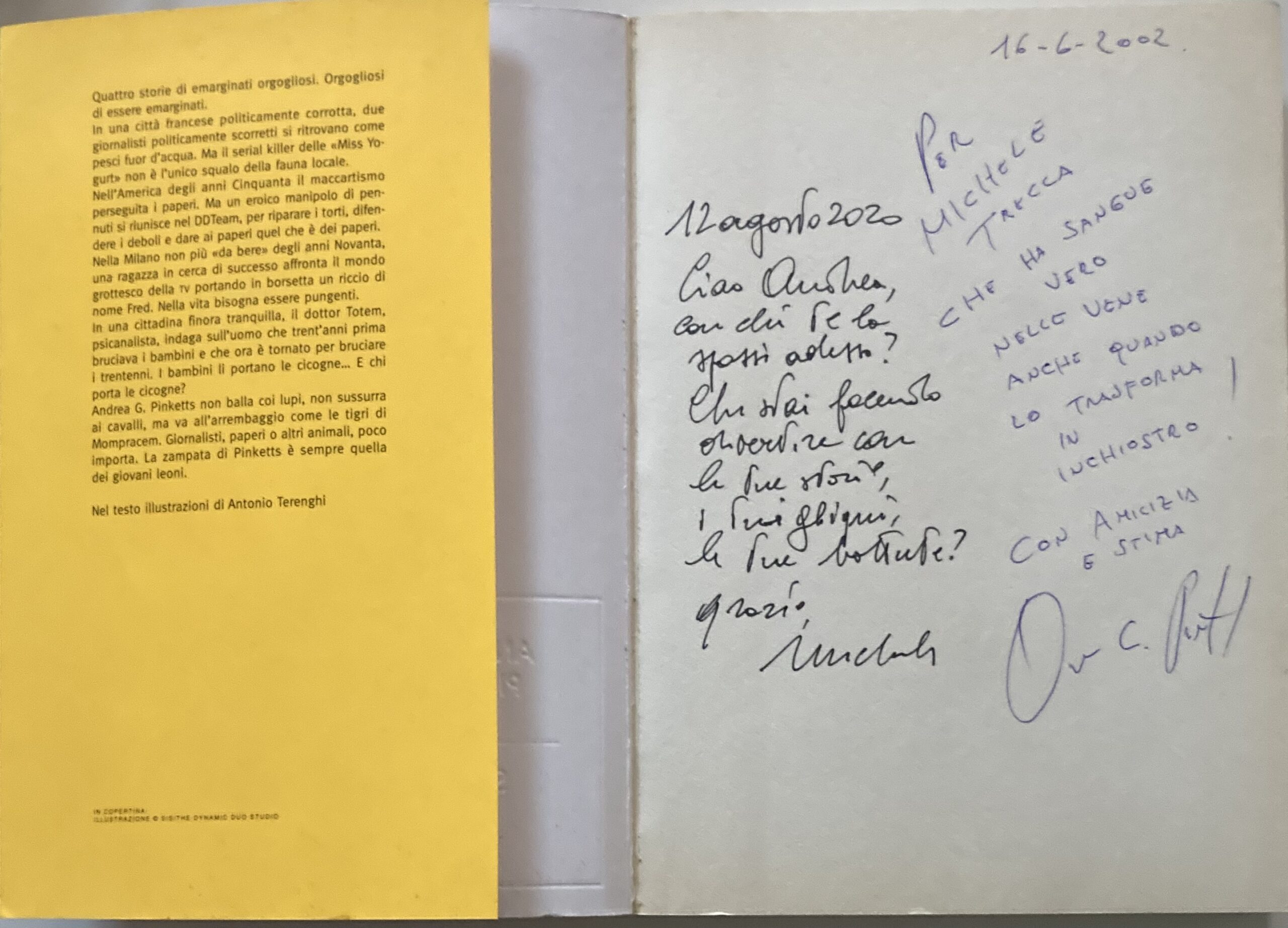

- Quella volta lì era il 16 giugno 2002 e sulla mia copia di Sangue di yogurt srotolate e sballonzolate su righe bizzose mi hai lasciato scritte a stampatello queste parole: «Per Michele Trecca che ha sangue vero nelle vene anche quando lo trasforma in inchiostro! Con amicizia e stima». L’inchiostro è di una biro, non di una delle tue massicce Montblanc sempre a portata di mano nel taschino della giacca. Il punto esclamativo è una canna al vento. La tua firma un ideogramma.

- Poi per me è stato il tempo dell’impegno in libreria. Ti tenevo d’occhio, e ad ogni tua nuova pubblicazione pensavo: questa è la volta buona per rivederci qui a Foggia e invece di presentazioni in libreria ne abbiamo fatte tante ma non so perché nessuna con te. È proprio vero quello che hai scritto per Annese: gli anni corrono piano e uno dopo l’altro li superano in corsa i successivi. Succede così che in quel sorpasso vola via tutto come un vento. Certi anni poi rallentano tanto da restare fermi nella memoria aggrappati ad un’immagine.

- Per me sei ancora a Foggia in quel fine settimana torrido di luglio del novantotto quando presentammo a Palazzo Dogana il romanzo di Giuseppe Annese. Ti stordimmo di gentilezze e attenzioni dispiegando tutto il gruppo al meglio ammirazione, amicizia e indole mediterranea, ma nulla potemmo contro il caldo e tu sudavi e sudavi e però eri contento lo stesso, bevevi birra e fumavi sigari, disallineavi e increspavi le labbra e facevi rimbombare la tua voce roca guardandoci un po’ stranito con burbera e autorevole, ironica bonomia.

Come anche altri – Giuseppe Petronio, Sandro Veronesi, Roberto Pazzi… – essendo quella casa sempre libera e da me quindi utilizzata come foresteria, tu e la tua amica avreste dovuto dormire nell’appartamento di mio padre al nono piano di viale Michelangelo. Praticamente una suite, e per di più a costo zero. Davanti alla porta, però, quando provai ad aprire senza riuscirci ci accorgemmo che qualcuno aveva cercato di forzare la serratura scassandola. Insistesti tanto per dormirci lo stesso. Forziamo, apriamo, fa niente se resta aperta, se tornano li prendo a cazzotti, dicevi. Non fu facile convincerti ad andare in albergo.

- Ti sballottolammo fra Foggia e Lucera, pranzi di pesce, tavolate di pizza e piatti robusti in campagna. Mio figlio allora ragazzino ricorda ancora la vostra passeggiata al pozzo abbandonato nell’afa pomeridiana. Il paesaggio di Ponte sapeva di West. Non sarebbe stato un miraggio se giù nella valle del Cervaro all’improvviso fosse apparsa una carovana o segnali di fumo dalla collina di fronte. Lungo il sentiero pietroso verso la ferrovia fra fichi d’India e ulivi parlaste di fumetti e cow-boy, gli dicesti di John Wayne e Tex Willer. E lui si sentì grande come te.

La serata fu un successo clamoroso. L’avevamo curata in ogni dettaglio. Il cortile di Palazzo Dogana traboccava di gente. Tempi giusti, ritmo, ricchezza e varietà di contenuti. Saluti, letture, interventi critici e introduzione. Tu cominciasti così: «Non so cosa dirò, ma so che lo dirò benissimo». Fosti di parola e incantasti i tanti che ti ascoltavano. Giuseppe Bernardo Annese sarà stato contento come lo erano state Nives e Dayna quando mesi prima avevamo presentato il libro da te al Le Trottoir.

- Il tuo tempo s’è fermato il 20 dicembre 2018, a cinquantasette anni. Il primo… tempo. Il secondo è appena cominciato. Non c’è bisogno che te lo dica io, tu l’hai sempre saputo, il secondo tempo di ogni scrittore è la vita attraverso le opere e perciò, caro Andrea, ora vivi nei tuoi romanzi che continueranno a lungo a essere letti e a dare piacere: anche più di ieri e di oggi. La letteratura è un mondo particolare, fuori sincrono, perciò prodigo di sorprese, e tra queste prima o poi, caro Andrea, ci sarà un nuovo largo successo dei tuoi tanti romanzi.

E allora, arrivederci, duro del Giambellino che avevi un cuore di meringa (Fernanda Pivano), lo sapevi, ed è così: sei già un classico, un classico di domani.

(7 – continua)