Ok, prendiamo il toro per le corna. L’Intelligenza Artificiale (IA) è il nostro futuro. Al di là di ogni chiacchiera e paura. Il dado è tratto, indietro non si torna.

Ormai ce l’abbiamo di default anche su WhatsApp, come un contatto tra i tanti. Anzi, un amico al quale affidarsi senza problemi per chiedergli quello che vogliamo: qualsiasi cosa, sa tutto. La sua intelligenza è di gran lunga superiore alla nostra perché ha una capacità praticamente infinita di processare dati, e tutto quello che ne consegue… tanto, forse troppo. Esaltante o terrificante? Chissà, intanto seguiamo a balzelloni nel labirinto della questione il filo storico e logico disseminato da Harari in Nexus. Un punto fermo, la certificazione del nostro primato perduto.

- Nexus, pag. 480. Marzo 2016. Il software AlphaGo di Google DeepMind batte per 4-1 al gioco del go il sudcoreano Lee Sedol, campione mondiale. Il go è un gioco da tavolo strategico nato in Cina più di 3.000 anni fa. Un’arte. Le regole sono semplicissime ma è di una difficoltà pazzesca. Negli scacchi, dopo le prime due mosse, ci sono quattrocento combinazioni possibili, nel go centotrentamila. La vittoria di AlphaGo è uno spartiacque nella storia dell’intelligenza artificiale. L’anno successivo il governo cinese vara il Piano per l’intelligenza artificiale di nuova generazione con l’obiettivo di diventare nel 2030 il principale centro mondiale per l’innovazione nel settore.

E allora, quale futuro con IA? Sapremo governare la sua potenza o ne saremo dominati? La potenza è nulla senza controllo, in questo caso potrebbe essere addirittura la fine, la nostra. Un’esagerazione?

Nexus, pag. 362. Harari cita Superintelligenza (Bollati Boringhieri) di Nick Bostrom, professore ad Oxford. Paradosso delle graffette. Una grande azienda acquista un computer superintelligente, il manager imposta l’obiettivo: produrre il maggior numero possibile di graffette, quello allora si impadronisce della terra e distrugge l’umanità perché questa consuma elettricità, acciaio e le altre risorse di cui lui ha bisogno per produrre graffette e raggiungere l’obiettivo di massimizzare la produzione.

Ok, fantascienza, genere distopico. Passiamo allora alla storia. Gli algoritmi processano dati e ricavano modelli, quindi decidono da soli, come fossero redattori di giornali: qual è la notizia? Cosa interessa, cosa funziona?

- Nexus, pag. 267. Certificazione ufficiale di Amnesty International: «Nel 2016-17 gli algoritmi di Facebook hanno contribuito ad alimentare le violenze contro i rohingya in Myanmar, Birmania». Semplicemente, per raggiungere l’obiettivo assegnatogli di massimizzare la visualizzazione delle pagine social, gli algoritmi di Facebook in Myanmar hanno promosso i post violenti contro i rohingya avendo verificato che quelli attiravano maggiormente l’attenzione degli utenti. Risultato: guerra civile, pulizia etnica.

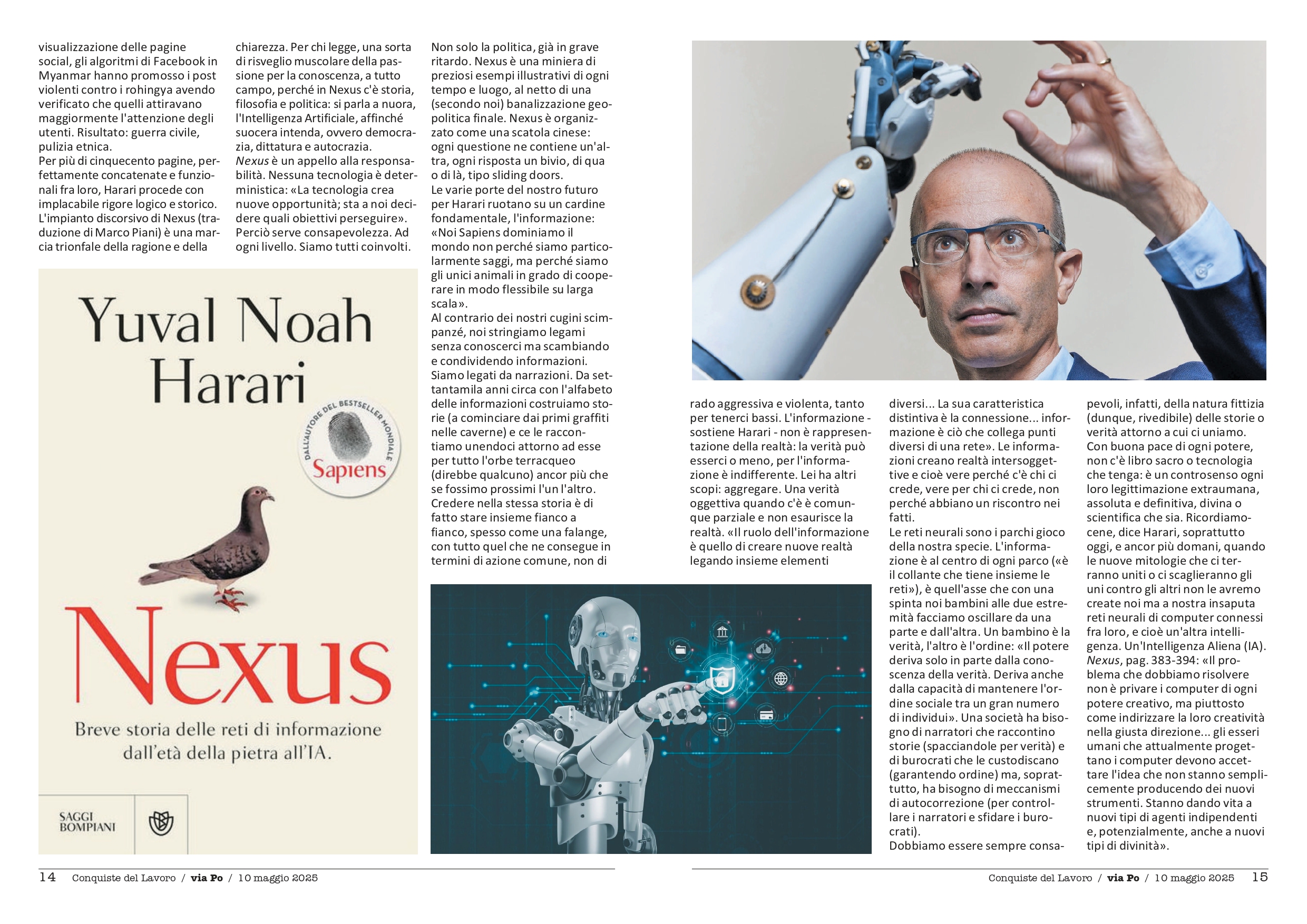

Per più di cinquecento pagine, perfettamente concatenate e funzionali fra loro, Harari procede con implacabile rigore logico e storico. L’impianto discorsivo di Nexus (traduzione di Marco Piani) è una marcia trionfale della ragione e della chiarezza. Per chi legge, una sorta di risveglio muscolare della passione per la conoscenza, a tutto campo, perché in Nexus c’è storia, filosofia e politica: si parla a nuora, l’Intelligenza Artificiale, affinché suocera intenda, ovvero democrazia, dittatura e autocrazia.

Nexus è un appello alla responsabilità. Nessuna tecnologia è deterministica: «La tecnologia crea nuove opportunità; sta a noi decidere quali obiettivi perseguire». Perciò serve consapevolezza. Ad ogni livello. Siamo tutti coinvolti. Non solo la politica, già in grave ritardo. Nexus è una miniera di preziosi esempi illustrativi di ogni tempo e luogo, al netto (secondo noi) di una grossolana banalizzazione geopolitica finale. Nexus è organizzato come una scatola cinese: ogni questione ne contiene un’altra, ogni risposta un bivio, di qua o di là, tipo sliding doors.

Le varie porte del nostro futuro per Harari ruotano su un cardine fondamentale, l’informazione: «Noi Sapiens dominiamo il mondo non perché siamo particolarmente saggi, ma perché siamo gli unici animali in grado di cooperare in modo flessibile su larga scala».

Al contrario dei nostri cugini scimpanzé, noi stringiamo legami senza conoscerci ma scambiando e condividendo informazioni. Siamo legati da narrazioni. Da settantamila anni circa con l’alfabeto delle informazioni costruiamo storie (a cominciare dai primi graffiti nelle caverne) e ce le raccontiamo unendoci attorno ad esse per tutto l’orbe terracqueo (direbbe qualcuno) ancor più che se fossimo prossimi l’un l’altro. Credere nella stessa storia è di fatto stare insieme fianco a fianco, spesso come una falange, con tutto quel che ne consegue in termini di azione comune, non di rado aggressiva e violenta, tanto per tenerci bassi.

L’informazione – sostiene Harari – non è rappresentazione della realtà: la verità può esserci o meno, per l’informazione è indifferente. Lei ha altri scopi: aggregare. Una verità oggettiva quando c’è è comunque parziale e non esaurisce la realtà. «Il ruolo dell’informazione è quello di creare nuove realtà legando insieme elementi diversi… La sua caratteristica distintiva è la connessione… informazione è ciò che collega punti diversi di una rete». Le informazioni creano realtà intersoggettive e cioè vere perché c’è chi ci crede, vere per chi ci crede, non perché abbiano un riscontro nei fatti.

Le reti neurali sono i parchi gioco della nostra specie. L’informazione è al centro di ogni parco («è il collante che tiene insieme le reti»), è quell’asse che con una spinta noi bambini alle due estremità facciamo oscillare da una parte e dall’altra. Un bambino è la verità, l’altro è l’ordine: «Il potere deriva solo in parte dalla conoscenza della verità. Deriva anche dalla capacità di mantenere l’ordine sociale tra un gran numero di individui». Una società ha bisogno di narratori che raccontino storie (spacciandole per verità) e di burocrati che le custodiscano (garantendo ordine) ma, soprattutto, ha bisogno di meccanismi di autocorrezione (per controllare i narratori e sfidare i burocrati).

Dobbiamo essere sempre consapevoli, infatti, della natura fittizia (dunque, rivedibile) delle storie o verità attorno a cui ci uniamo. Con buona pace di ogni potere, non c’è libro sacro o tecnologia che tenga: è un controsenso ogni loro legittimazione extraumana, assoluta e definitiva, divina o scientifica che sia. Ricordiamocene, dice Harari, soprattutto oggi, e ancor più domani, quando le nuove mitologie che ci terranno uniti o ci scaglieranno gli uni contro gli altri non le avremo create noi ma a nostra insaputa reti neurali di computer connessi fra loro, e cioè un’altra intelligenza. Un’Intelligenza Aliena (IA).

Nexus, pag. 383-394: «Il problema che dobbiamo risolvere non è privare i computer di ogni potere creativo, ma piuttosto come indirizzare la loro creatività nella giusta direzione… gli esseri umani che attualmente progettano i computer devono accettare l’idea che non stanno semplicemente producendo dei nuovi strumenti. Stanno dando vita a nuovi tipi di agenti indipendenti e, potenzialmente, anche a nuovi tipi di divinità».

Yuval Noah Harari, Nexus, Bompiani, traduzione Marco Piani