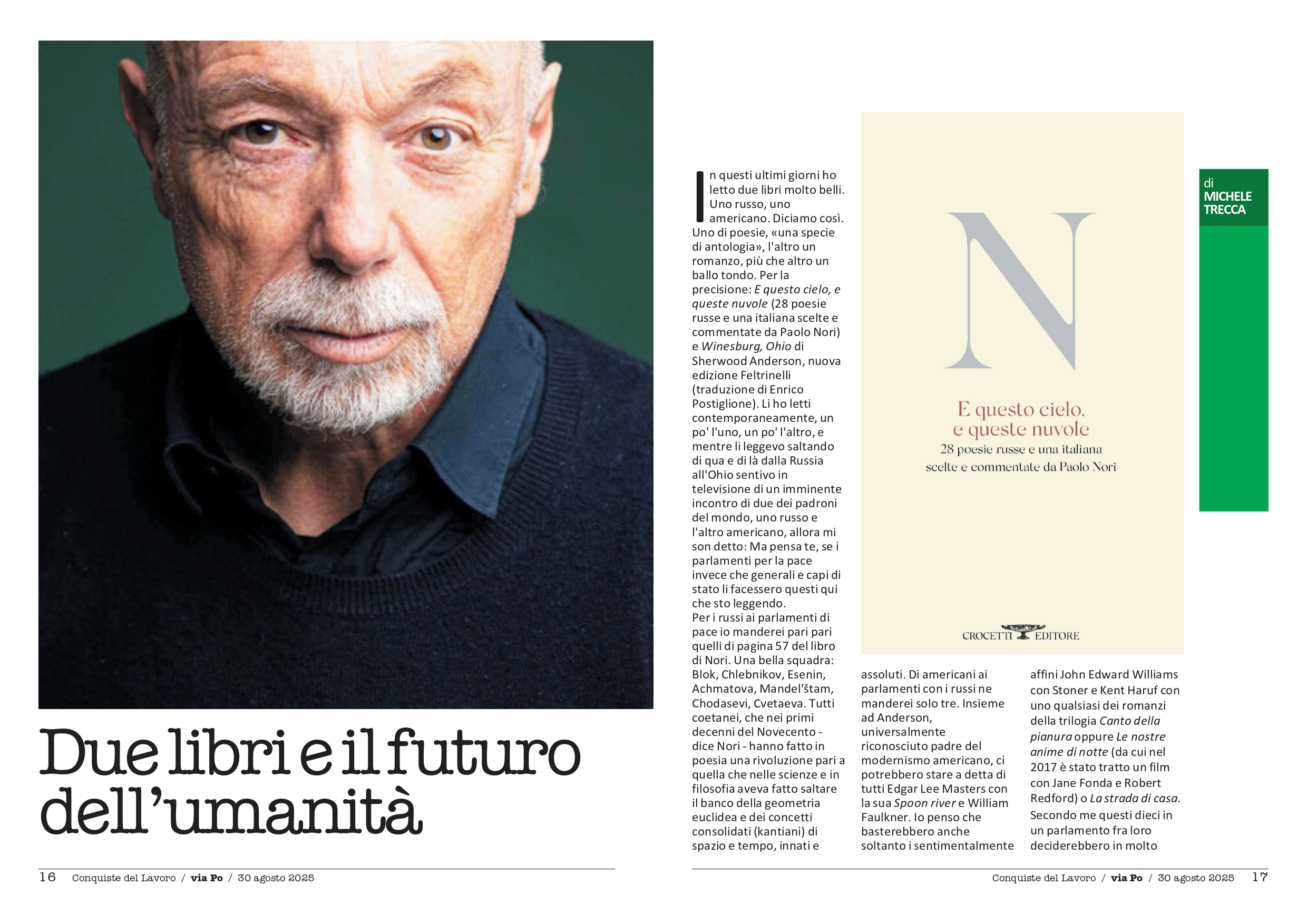

In questi ultimi giorni ho letto due libri molto belli. Uno russo, uno americano. Diciamo così. Uno di poesie, «una specie di antologia», l’altro un romanzo, più che altro un ballo tondo. Per la precisione: E questo cielo, e queste nuvole (28 poesie russe e una italiana scelte e commentate da Paolo Nori) e Winesburg, Ohio di Sherwood Anderson, nuova edizione Feltrinelli (traduzione di Enrico Postiglione). Li ho letti contemporaneamente, un po’ l’uno, un po’ l’altro, e mentre li leggevo saltando di qua e di là dalla Russia all’Ohio sentivo in televisione di un imminente incontro di due dei padroni del mondo, uno russo e l’altro americano, allora mi son detto: Ma pensa te, se i parlamenti per la pace invece che generali e capi di stato li facessero questi qui che sto leggendo.

Per i russi ai parlamenti di pace io manderei pari pari quelli di pagina 57 del libro di Nori. Una bella squadra: Blok, Chlebnikov, Esenin, Achmatova, Mandel’štam, Chodasevič, Cvetaeva. Tutti coetanei, che nei primi decenni del Novecento – dice Nori – hanno fatto in poesia una rivoluzione pari a quella che nelle scienze e in filosofia aveva fatto saltare il banco della geometria euclidea e dei concetti consolidati (kantiani) di spazio e tempo, innati e assoluti.

Di americani ai parlamenti con i russi ne manderei solo tre. Insieme ad Anderson, universalmente riconosciuto padre del modernismo americano, ci potrebbero stare a detta di tutti Edgar Lee Masters con la sua Spoon river e William Faulkner. Io penso che basterebbero anche soltanto i sentimentalmente affini John Edward Williams con Stoner e Kent Haruf con uno qualsiasi dei romanzi della trilogia Canto della pianura oppure Le nostre anime di notte (da cui nel 2017 è stato tratto un film con Jane Fonda e Robert Redford) o La strada di casa.

- Secondo me questi dieci in un parlamento fra loro deciderebbero in molto meno di 24 ore cosa fare nel nostro interesse (intendo dell’umanità intera) perché ciascuno di essi nella sua opera ha saputo dar voce al cuore comune dei sentimenti profondi di noi tutti. Per esempio.

Il parlamento per la pace potrebbe cominciare così, con Ala Biddlebaum che ripete a tutti quello che dice a George Willard nel primo capitolo o racconto o ballo tondo attorno a Winesburg: «Devi provare a dimenticare tutto quello che hai imparato, devi cominciare a sognare. Da questo momento devi tapparti le orecchie al fragore delle voci». Pensa te se si tappassero le orecchie e cominciassero a sognare quei due che stanno per incontrarsi e decidere per noi.

- Ala Biddlebaum è uno che ha sofferto. È una persona mite, un maestro appassionato. Lo hanno accusato ingiustamente di una brutta cosa e dalla Pennsylvania è finito a Winesburg, Ohio. George è l’unico con cui parla. Il giovane George Willard fa il cronista al Winesburg Eagle e compare in ogni capitolo o racconto dando continuità di romanzo al ballo tondo di Anderson intorno alla sua città inventata.

Dopo le parole di Ala Biddlebaum, saltando al libro di Nori, mi imbatto nella voce umile e innocente di Akakij Akakieviç, che mi sembra senz’ombra di dubbio l’eco del grido silente eppure reboante di tutte le vittime innocenti di ogni guerra. Akakij è il protagonista del racconto Il cappotto di Gogol’. Ricorda Paolo Nori che Dostoevskij di sé, e degli scrittori russi suoi contemporanei, diceva: «Veniamo tutti dal cappotto di Gogol’».

Akakij è un copista, dimesso e mansueto. È contento del suo modesto lavoro e copiare certe lettere piuttosto rare dell’alfabeto cirillico «gli piace da sgarbati, come dicono a Parma». Tutti nell’ufficio lo prendono in giro ma lui non reagisce e continua a fare il proprio lavoro senza mai sbagliare. Solo quando lo scherzo gli impedisce di lavorare, solleva la testa e dice: «Lasciatemi stare, perché mi offendete così?». Un nuovo impiegato dell’ufficio, vedendo gli altri, si sente in dovere di imitarli ma a quelle parole resta attonito, come rapito da «una forza non naturale», e per tutta la vita poi ricorderà quell’invocazione di fraternità del piccolo copista dalla fronte calva, trasalendo ogni volta alla vista di «quanta disumanità c’è nell’uomo, quanta furiosa volgarità sia nascosta nel raffinato, educato uomo di mondo, e Dio mio!, anche nell’uomo che il mondo giudica nobile e onesto».

- I miei dieci autori dei parlamenti di pace, ognuno a modo suo, hanno dato tutti voce a quell’invocazione di fraternità che è il fondamento della nostra umanità ed è sempre sulla bocca e nel cuore di chi soffre violenza e ingiustizia, anche quando noi non la sentiamo. In ogni essere umano c’è «il seme di qualcosa di gran pregio» come dice Sherwood Anderson del vecchio dottor Reefy nel secondo racconto del suo ballo tondo intorno a Winesburg, Ohio. Il dottor Reefy ha nocche delle mani «straordinariamente grandi che assomigliano a quelle mele nodose e secche scartate durante il raccolto e lasciate avvizzire nei frutteti». Del dottore si innamora una delle ragazze più belle della città, e tutti si chiedono come mai. Il fatto è che la ragazza «aveva l’aria di chi, dopo aver scoperto la dolcezza delle mele nodose, non poteva più tenere fisso in mente il frutto rotondo e perfetto che si mangia negli appartamenti in città».

Durante il loro primo inverno insieme, il dottore legge alla giovane moglie «tutti gli scampoli di pensiero delle piramidi di verità che aveva scribacchiato sui pezzetti di carta. Dopo averglieli letti rideva e se li ricacciava in tasca perché diventassero palline dure» da svuotare sul pavimento o lanciare al suo amico John Shepard, proprietario di un vivaio, «per mandarlo in confusione, quel vecchio sbruffone di un sentimentalista». Il racconto si chiama Pillole di carta.

Sherwood Anderson racconta la solitudine maestosa ed elettrica dell’America dei frutteti e campi di mais e di fragole che da rurale diventa industriale, racconta dei diversi modi di intendere Dio, da quello satanico di Jesse Bentley che «rimpiangeva di non poter utilizzare quell’energia inesauribile per erigere templi, trucidare miscredenti e in generale per glorificare in Terra il nome di Dio», a quello morboso del reverendo Curtis Hartman che vede la luce divina in una donna nuda, oppure quello ispirato e mistico del dottor Parcival: «…ogni essere umano al mondo è Cristo e tutti sono crocifissi». Soprattutto, però, Sherwood Anderson racconta le persone liberandole da ogni verità perché: «Furono le verità a rendere le persone grottesche».

Paolo Nori è uno che quando lo leggi sembra che tu sei il suo amico russo Dima e ci stai chiacchierando a passeggio insieme sulla Prospettiva Nevskij, nei pressi della biblioteca pubblica Saltykov Sčedrin, fondata da Caterina Seconda, «un posto meraviglioso». E allora lui, Paolo Nori, ti dice cose così, che quando va in Russia e guarda il cielo, gli viene sempre in mente questa breve poesia di Velemir Chlebnikov: «Poco mi serve./ Una crosta di pane,/ Un ditale di latte,/ E questo cielo/ E queste nuvole». Poi ti dice che quest’altra poesia, sempre di Chlebnikov, gli viene in mente quando pensa alle due donne della sua vita: «Le ragazze, quelle che camminano,/ Con stivali di occhi neri/ Sui fiori del mio cuore». E invece, quando sta male, ma male davvero, allora lo soccorre quella poesia di Pasternak che finisce così: «Vivere una vita non è attraversare un campo». Oppure questa di Mandel’štam: «Ho imparato la scienza degli addii, nel piangere notturno a testa nuda».

- Poi c’è stato, in una terra lontana, quell’incontro tra due dei capi del mondo. Subito dopo ce n’è stato anche un altro, di incontro, ed erano tanti, quasi quanti i dieci autori dei miei parlamenti di pace. Ho sentito in televisione cronache e commenti ma ho l’impressione che nessuno di quei signori abbia prestato ascolto alle parole di Ala Biddlebaum e del piccolo copista Akakij Akakieviç e credo proprio che delle loro piramidi di verità non faranno pillole di carta come il vecchio dottor Reefy ma continueranno a farne bombe e droni assassini contro civili, donne e bambini. Forse, però, mi sbaglio. Spero. In ogni caso, penso che qualunque cosa facciano quei signori lì finché ci saranno pagine come quelle dei due bellissimi libri che ho letto nei giorni scorsi, noi altri saremo sempre più forti e ricchi di loro. Dobbiamo solo ricordarcene.

Sherwood Anderson, Winnesburg, Ohio, Feltrinelli,traduzione di Enrico Postiglione,

Paolo Nori, E questo cielo, e queste nuvole, Crocetti, pagg. 124, € 15