Faccia a faccia – incontri, letture e miti letterari

Ho sistemato anche i quadri, nella nuova casa, molto più piccola della precedente. Diversi ne ho dovuti sacrificare, per ragioni di spazio. Questo no. Ha il sapore di una madeleine.Arricchiva un volumetto di per sé già prezioso per suggestiva e sobria eleganza editoriale, bellezza e importanza del testo e «felice occorrenza» della pubblicazione.

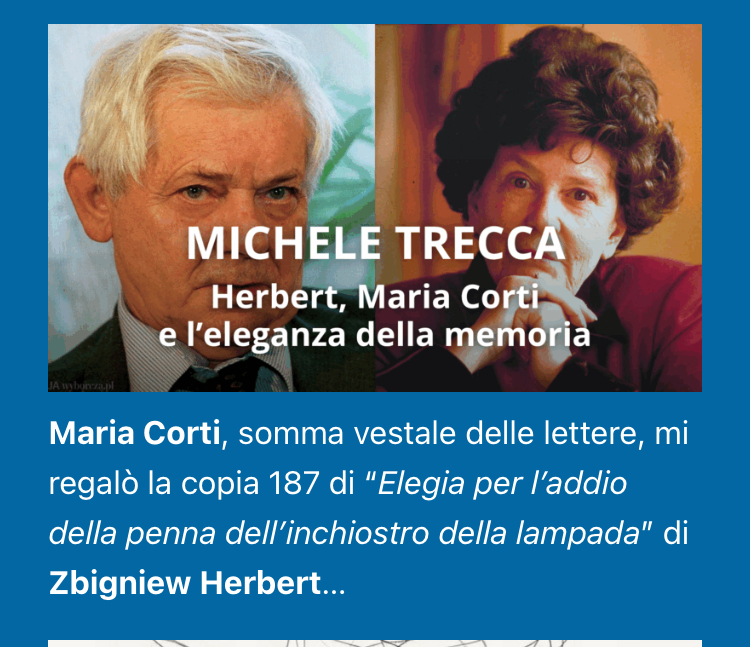

Il libro è Elegia per l’addio della penna dell’inchiostro della lampada di Zbigniew Herbert, edizione Vanni Scheiwiller. I dati tecnici li prendo in rete. Cartoncino pesante con bandelle, fascetta oro con titolo “Nozze d’oro Muolo Penta”. All’interno, riproduzione del testo autografo in lingua originale e firma di Herbert, traduzione di Pietro Marchesani e una tavola originale a colori di Alina Kalczynska protetta da veline. Stampato a Milano da Giorgio Lucini, in duecento esemplari numerati da 1 a 200, più cinquanta numerati da I a L. La poesia di Herbert, in prima edizione italiana, era apparsa l’anno precedente sulla rivista Kultura di Parigi.

La nota del sito, dove il libro è in vendita, di Alina Kalczynska dice questo. Artista grafica polacca estremamente versatile. Realizza stampe (xilografie, incisioni su linoleum, serigrafie), disegni grafici (libri, ex libris, manifesti), vetrate, acquerelli e arazzi. È conosciuta in Italia anche come promotrice dell’arte e della letteratura contemporanea polacca, organizzatrice di numerose mostre e promozioni di libri. Moglie di Vanni Scheiwiller, ha anche collaborato nella casa editrice alla creazione di libri d’artista e collane di bibliofilia.

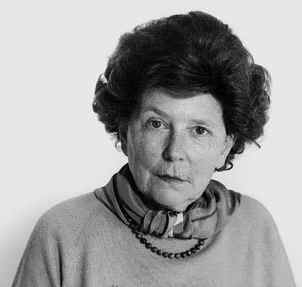

In una presentazione del libro così doviziosa manca, però, un punto fondamentale. Per me decisivo: introduzione al testo di Herbert a cura di Maria Corti. Fu lei, la professoressa, somma vestale delle lettere, a regalarmi quella copia, la 187. Era il 1989, occasione dell’incontro nella sua casa di Milano Il canto delle sirene, suo nuovo romanzo da poco in libreria. C’era ancora a quel tempo, più forte di ogni distanza, questa forza, questa voglia, questo piacere di parole faccia a faccia.

La professoressa l’avevo già incontrata tre anni prima ma, come tanti, la conoscevo da sempre. Sui suoi testi avevo studiato. La scuola di Pavia con lei, Segre, D’Avalle e Isella aveva innovato profondamente la critica letteraria arricchendo il tradizionale rigore della filologia con i moderni e più dinamici strumenti dello strutturalismo e della semiotica. Imprescindibili, testi critici di Maria Corti come Metodi e fantasmi, I metodi attuali della critica letteraria (con Cesare Segre), Il viaggio testuale.

- Quel 1986, quando dopo vent’anni la professoressa pubblicò un nuovo libro di narrativa, avevo da poco iniziato il mio percorso di collaborazione giornalistica in ambito letterario, sollecitato da un amico redattore per la comodità logistica mia di essere vicino Milano, cuore dell’editoria («Ci passano tutti»), e relativo vantaggio economico del giornale per il risparmio di spese di trasferta che l’amministrazione mai avrebbe pagato per «intervistine» letterarie. Con disappunto del mio amico che, essendo all’inizio del suo percorso giornalistico, ci teneva a fare le cose perbene e guadagnarsi qualche lode procurando senza costi interviste di prima mano ai protagonisti della letteratura italiana e straniera. Eravamo amici, eravamo giovani, credevamo ancora che certi giochi valessero la candela. Ci intendemmo.

E dunque. Fra le tante improvvisazioni e incertezze di quell’inizio un po’ casuale, una cosa ebbi subito ben chiara: maestri come Maria Corti praticavano ben altra e più autorevole disciplina ma pur nella estrema diversità della mia, umilmente militante, a loro comunque dovevo guardare e da loro continuare ad imparare. Un articolo o un’intervista per un quotidiano sono, per carità!, ben altra cosa da un saggio per un libro o una rivista specializzata, ma la diversità di tempi di lavoro, spazio, peso specifico, lunghezza d’onda e sintonia del linguaggio, mai e poi mai avrebbero dovuto comportare meno rigore e appassionato calore della parola.

Insomma: nonostante la diminutio («intervistine») del mio amico redattore seduto (mancato assistente universitario di latino), qualunque cosa avessi scritto per il suo giornale o altri, mai semplicità avrebbe significato approssimazione, banalità. Mai leggerezza si sarebbe degradata in frivolezza. Questo l’impegno che presi con me stesso allora, e di volta in volta i miei interlocutori me lo leggevano subito negli occhi, prima ancora che nelle loro parole poi in stampa.

In quel nostro primo incontro Maria Corti mi parlò di Emily Dickinson che per tutta la vita aveva custodito la sua opera come un segreto e così essa era rimasta inedita. Anche lei, grande ammiratrice della poetessa americana, per vent’anni aveva coltivato quell’ambizione. Dopo L’ora di tutti, romanzo corale sulla battaglia di Otranto del 1480, il conseguente martirio dei suoi abitanti, la liberazione e la rinascita della città, nel 1966 aveva pubblicato L’ora dei sapienti, sulla sua esperienza di insegnamento al liceo di Beccaria di Milano. Da allora si era limitata alla saggistica.

Mi occupavo di narrativa che, notoriamente, ha molto più spazio sulla pagina culturale di un quotidiano, Voci dal Nord Est fu quindi un’occasione preziosa per incontrare Maria Corti. Per tanti dell’ambiente letterario quel libro fu una sorpresa, un po’ come quando nel 1980 Umberto Eco pubblicò Il nome della rosa (ma come, un giallo, lui uno studioso serio).

«Si sorprendono del mio stile» chiarì allora la professoressa. «Dicono: ma come, dopo tanti anni. La verità è che ho sempre continuato a scrivere ed ho varie cose pronte, da tempo. Il viaggio americano mi è servito da rompighiaccio. Mi ha liberato dal modello Dickinson.»

Voci dal Nord Est, nato da un viaggio negli Stati Uniti per un giro di conferenze, è una raccolta di dieci quadri, dieci racconti di vita americana tenuti insieme da un duplice legame: il personaggio Marta, palesemente autobiografico, che ricorre in ogni capitolo, e lo stile davvero caratteristico per una certa liricità lucida, niente affatto patetica. Voci dal Nord Est è, però, anche un viaggio nella memoria ed ecco allora, tra le pagine più intense del libro, alcuni toccanti ricordi dell’infanzia trascorsa nel Salento. E di questo subito parlammo.

«In me è sempre stato vivo l’amore per la cultura del Sud. Sono nata a Milano da famiglia lombarda ma ho vissuto molto con i miei nel Salento. Lì ho avvicinato Oreste Macrì, Vittorio Bodini, Vittorio Pagano che mi hanno aiutato a formarmi quando ero studentessa. C’è stato, quindi, il mio innamoramento per Otranto, dove tornavo ogni estate da Milano per le vacanze, e poi per la vicenda turca che ho raccontato ne L’ora di tutti, tradotto in varie lingue, ora anche in polacco. Nello stesso periodo della pubblicazione di quel mio romanzo d’esordio, dal ’62 al ‘64 ho anche insegnato all’Università di Lecce. Ma, al di là di tutto questo, i miei legami con la Puglia continuano ancora adesso: ho tanti amici e ci torno spesso, ogni due anni almeno.»

– Veniamo al libro. Quanto sono diverse la civiltà nordamericana e la nostra? E per quali aspetti?

«Gli statunitensi sono un popolo giovane ed hanno virtù e difetti dei popoli giovani. Soprattutto mi sembra che abbiano molto meno spirito critico di noi. Parlo ovviamente della gente comune, non degli intellettuali. Quello che mi ha colpito è una certa ingenuità abbastanza diffusa per cui cercano di combattere gli effetti senza preoccuparsi delle cause. E ciò vale sia nei confronti della loro violenza che del terrorismo europeo, mediterraneo. Forse non sanno neanche che ci sono i palestinesi.»

– Nel libro lei dice, avendolo verificato da vicino negli States, che corre velocissima la tecnologia «per forza d’inerzia, come un meteosatellite». Quest’idea l’affascina o la spaventa?

«Mi spaventa, senz’altro. E per due ragioni in particolare. Prima di tutto perché c’è una perdita di socialità. È ormai in essere quella che io chiamo comunicazione invisibile. Un professore va al terminal del computer, manda a dire qualcosa ad un collega e questi gli risponde sempre attraverso il computer. Non c’è più un rapporto, un confronto diretto. Non c’è più un rapporto intellettuale diretto con la natura. Con tutte queste grandi raccolte di dati un botanico, per esempio, non ha più alcun bisogno di andare tra i boschi.»

– Dunque siamo sempre più soli e destinati a non incontrarci come quelle balene di cui lei parla che non sentono più il maschio, e viceversa, perché i loro richiami sono soffocati dalla civiltà tecnologica.

«Certo. Una civiltà solo tecnologica può arrivare anche ad annullare certe splendide invenzioni della natura. Bisognerà che la civiltà umana trovi forme di socialità sostitutive di quelle che si perdono. Per esempio, negli Stati Uniti ho notato una diffusa tendenza a riunirsi, mettersi sempre in gruppo. Probabilmente è un modo per tentare di vincere questa solitudine della civiltà tecnologica.»

– Che cos’altro l’ha particolarmente colpita del modo di vita degli statunitensi?

«Il loro amore per il viaggiare. È un istintivo bisogno, quasi un’eredità ancestrale, che li spinge a viaggiare. C’è forse il ricordo dei colonizzatori in movimento, delle mitiche marce verso l’Ovest. C’è quasi il fascino ulissico dell’andare per queste grandi strade che danno proprio l’idea che tutto scorre, si muove; che di notte, illuminate, sembrano uno scorrere di lava. Non possiamo rendercene conto, bisogna vederle. Sono molto belle. Poetiche.»

– E parliamo un po’ di poesia, che è poi il suo lavoro. Nel libro, nel capitolo dedicato alla Dickinson, lei esprime un giudizio negativo sui poeti italiani contemporanei. Come mai?

«La mia riflessione riguarda un costume, non la sostanza. Io critico questa continua, frenetica presenza fisica dei nostri giovani poeti; questa loro paura di non avere subito la notorietà, la celebrità; la perdita della capacità di stare in silenzio. I mass media, ovviamente, contribuiscono a questa corsa affannosa a far parlare di sé. In questo contesto, quella di Emily Dickinson, anche se estrema, mi sembra una lezione di stile.»

Poi ci fu Il canto delle sirene. Ancora un ritorno in Salento, molto più prepotente, perché del nuovo libro quella patria ideale di Maria Corti era assoluta protagonista con la sua bellezza ricca di suggestioni mitiche.

«Ci sono profonde ragioni autobiografiche che mi legano a luoghi di incomparabile bellezza come il Malepasso tra Santa Cesarea e il canale di Otranto, dove le Sirene aspettavano i naviganti appollaiate sugli alti scogli a picco sul mare e dai quali ancora oggi sembra di sentire il richiamo dell’abisso. Da bambina io trascorrevo in questi luoghi le mie vacanze. Studiavo in collegio, a Milano, ero orfana di madre e mio padre ingegnere lavorava in Puglia. D’estate di colpo la mia vita cambiava: passavo dallo studio ai giochi; dalla nebbia al mare, al sole; rivedevo mio padre… Da allora ho sempre associato a questi luoghi l’idea stessa della felicità.»

Non mancava mai di ricordarlo, la professoressa. A maggior ragione a chi, come me, la raggiungeva a Milano dalla Puglia, dove nel frattempo ero tornato a vivere… senza rinunciare all’antico vizio degli incontri faccia a faccia. Organizzavo pacchetti viaggio di due-tre interviste e partivo. Un giorno e via, e due notti di treno. Poi a casa tante parole su cui lavorare. Dalle Tdk alla pagina, sfornavo il mio pane, orgoglioso di quella piccola magia.

- Quando la professoressa mi regalò il libro di Herbert con la tavola di Alina Kalczynska («Lo tenga caro, è opera di pregio»), parlammo dunque delle sirene, del loro canto e del suo potere spesso mortale per «gli uomini inquieti, stravaganti, imprevedibili»; per quanti ad ogni passione antepongono l’amore per la verità, la conoscenza, l’invenzione, come l’Ulisse dantesco.

Dopo aver vagato per secoli lungo le antiche rotte del Mediterraneo e poi dell’Europa settentrionale, come per magia, nelle pagine dolci e struggenti del suo romanzo, Maria Corti aveva fatto di nuovo cantare le sirene, per noi, oscure e insignificanti comparse di un frenetico universo tecnologico. Nella sobria eleganza della sua casa, stessa suggestione del canto delle sirene ebbero quel giorno per me le sue parole.

La nostra conversazione cominciò così.

«Nel mio libro le sirene sono le dee del mondo classico e simbolo della seduzione intellettuale, che è una vera e propria forma d’amore; un amore che, invece di rivolgersi ad una creatura, si rivolge ad un’idea, ad un mondo. Per questo il suo potere è sempre stato fortissimo sugli uomini.»

– Anche oggi?

«Soprattutto oggi. Lei pensi ad uno scienziato. Quando subisce questa seduzione intellettuale, può arrivare ad una scoperta che, magari, può danneggiare un giorno l’umanità. Però non può smettere. Deve andare avanti sino alla fine. Gli scienziati sono i veri titani di oggi.»

– E pensare che è la poesia l’oggetto della sua passione e del suo lavoro. Dunque non cantano più le sirene per i poeti?

«Nel libro, però, io dico anche che il pensiero degli scienziati ogni trenta o quarant’anni cambia, si modifica, cammina, mentre il messaggio di Omero è sempre quello. La poesia resiste perché è più grande. Più rara, ma più grande.»

– Resiste anche il mito. Uno dei successi letterari più sorprendenti dello scorso anno: è stato Le nozze di Cadmo e di Armonia di Roberto Calasso. Come spiega questa ampia ed inaspettata attenzione per il mito greco?

«Sì, in effetti c’è un ritorno di interesse non solo per il mito ma, in generale, per le civiltà antiche. La ragione è che esse offrono una sorta di valori stabili, eterni, cui si può credere come fossero verità religiose; e di un’oasi di certezze l’uomo oggi ha sempre più necessità per non essere travolto dalla mania della velocità, del cambiamento, della distruzione. La cultura moderna non riesce a soddisfare tale bisogno e allora si cerca nel passato. Il rinnovato interesse per le civiltà antiche è una specie di ritorno alla giovinezza storica dell’umanità.»

Rispetto al libro di Calasso, quello di Maria Corti partiva da un presupposto diverso: non un tentativo di interpretazione in chiave moderna del significato dei miti greci, ma la ricostruzione romanzesca del cammino attraverso i secoli di uno solo di quei miti.

Altro elemento caratteristico dell’opera la struttura, che impegnò molto Maria Corti, la quale ci confessò: «Avevo cominciato il libro tanti anni fa, per poi smettere quasi subito proprio perché non riuscivo a risolvere questo problema. Volevo evitare di fare semplicemente dei racconti tenuti insieme da una cornice. L’ispirazione mi è venuta (guardi che è la prima volta che lo dico) leggendo Il marinaio di Pessoa, nel quale ci sono tre figure di donne che parlano tra di loro fino a quando il lettore si accorge che non esistono e sono solo delle immagini del sogno».

Il canto delle sirene si compone, infatti, di due parti o «forze», come le definì in modo più suggestivo la professoressa: l’una «centripeta», costituita da tre dialoghi – collocati all’inizio, al centro e alla fine – delle sirene sul destino degli uomini; l’altra «centrifuga» con altrettante storie di seduzione intellettuale e protagonisti una musicista dei paesi del Nord, un’aspirante scrittrice milanese e un pittore salentino, Basilio, che dipinge per l’abbazia bizantina di San Nicola di Casole.

«Mi ha sempre interessato molto la storia della grecità del Salento, i cui dialetti in origine erano tutti greci e poi lentamente sono diventati romani. Nel Salento c’è il sostrato greco. Il mondo culturale salentino – disse Maria Corti – non ha niente a che fare con il resto della Puglia. Un libro nell’antico grico come Canti di pianto e d’amore, pubblicato nella mia collana La nuova corona (Bompiani), è un’opera assolutamente unica. A Bari, a Foggia avete avuto le belle arti, le grandi cattedrali, l’architettura. Per quanto riguarda la letteratura, invece, il Salento è il fiore all’occhiello della regione.»

– In ambito nazionale c’è, però, chi ritiene che tradizioni culturali diverse tra loro non possano stare entro una cornice unitaria. Lei cosa ne pensa?

«Per ovvie ragioni storiche la cultura italiana è regionale. Quella bizantina di Ravenna è diversa da quella di Torino o di Palermo. È, quindi, necessario arrivare ad un’unità politica con forma federale. La Svizzera deve essere il nostro grande modello. Noi di lingua ne abbiamo una sola, lì addirittura ne hanno tre, ciascuno coltiva le proprie tradizioni culturali, eppure tutti si sentono profondamente svizzeri. Questa è la bellezza di uno stato unitario federale. Come è poi anche la Germania e in qualche modo l’Inghilterra con le sue contee. Pensare alle secessioni è antistorico e ridicolo, ma bisogna darsi una struttura federale perché siamo diversissimi e bisogna rispettare queste diversità. Che sono, in tutti i campi, la nostra vera ricchezza.»

– La seduzione intellettuale, comunque, non conosce confini. Come le Sirene del suo romanzo. Sui giornali, però, si parla sempre più dell’altra, quella fisica, sessuale.

«Lasci perdere, la seduzione intellettuale è l’unica della quale valga la pena parlare. L’altra, quella sessuale, a furia di abusarne, è ormai squalificata, almeno a livello creativo. Pensi, invece, al fascino che ha esercitato sul pubblico italiano Arturo Benedetti Michelangeli.»

– Ma la letteratura, la poesia esercitano ancora la loro seduzione? Si vendono sempre meno libri. La poesia, poi, è ormai ridotta a cenerentola delle arti.

«No, no. Non è affatto la cenerentola. Anzi. Ci sono più manifestazioni dedicate a letture di poesie che non a romanzieri o prosatori. La buona letteratura è sempre stata minoritaria. Calvino, ad esempio, all’inizio arrivava a stento a cinquemila copie. Ma è legge di cultura: più si arriva a livello alto, più una cosa è elitaria e, quindi, minore il numero di coloro che la frequentano. Sui tempi lunghi, però, i best seller scompaiono e, anche se venduti in poche copie, restano solo i libri di qualità.»

– C’è da star tranquilli, insomma.

«Da un punto di vista letterario, complessivamente, forse, questo è un po’ un periodo di crisi ma la cosa interessante è che c’è molta passione per la cultura nei giovani e nuovi autori di buon valore come Del Giudice o Baricco. Forse mancano i capolavori ma c’è una maggiore attenzione per il libro che non dieci anni fa. Lasci perdere le statistiche, i giovani leggono. Forse, i libri, non li comprano ma li prendono nelle biblioteche, che qui al Nord sono tante. Anch’io tanti libri non li compro più e li consulto in biblioteca a Pavia. Compro quelli che devo usare, che mi servono. È un errore giudicare lettura e cultura dalle vendite.»

Due anni dopo la nostra conversazione riprese come se non fosse mai stata interrotta, così come nel lavoro di Maria Corti dapprima segretamente poi con evidenza pubblica non c’era mai stata soluzione di continuità fra saggistica e narrativa.

1991, Maria Corti pubblica Cantare nel buio, Paolo Volponi La strada per Roma.

È sempre l’arte l’ultimo baluardo di una civiltà, l’ultimo bastione, l’ultimo riparo dal rovinoso incalzare della Storia. Fu appunto la consapevolezza di questo ineludibile dovere di testimonianza a forzare la volontà di autori come Maria Corti e Paolo Volponi spingendoli quell’anno a pubblicare manoscritti che da tempo, ormai, giacevano nei loro cassetti.

«La mia posizione però – specificò subito la professoressa – è diversissima da quella di Paolo Volponi, che ha preso il libro e lo ha stampato così com’era. Io, invece, questo romanzo l’ho praticamente scritto negli ultimi tre anni. Della stesura del ‘48 è rimasta soltanto la trama; lo stile è cambiato completamente.»

Cantare nel buio è un prezioso documento (quasi un fotogramma da cineteca) di quel protopendolarismo operaio che negli anni immediatamente successivi alla seconda guerra mondiale animò le campagne tra Brescia e Milano.

«Su quei treni – ricordò con commozione la professoressa – ho viaggiato anch’io per due anni quando insegnavo a Chiari e studiavo storia della filosofia a Milano con Antonio Banfi per la mia seconda laurea. Erano dei veri e propri carri bestiame, altro che treni o corriere! E quella gente che vi viaggiava è stata l’unica generazione di italiani passata direttamente dalla campagna alla catena di montaggio. I loro figli poi sono diventati dei veri operai: con tanto di sindacato, di partito e tutto di nuovo ben chiaro. Ma quella che ho conosciuto io in quei due anni era gente che la sera tornava alla fattoria; era gente che aveva dentro ancora forte il senso della terra; contadini smarriti in un mondo che non era più il loro, disperatamente alla ricerca del senso della loro nuova vita.»

NienteQuarto stato, dunque, del tipo Pelizza da Volpedo; niente proletari dall’incedere fiero e imperioso. E non inganni il titolo, Cantare nel buio, perché il canto di questi operai non ha nulla dell’allegrezza scanzonata ed è anzi di segno opposto rispetto a quello delle Sirene o delle Muse «che – spiegò la professoressa, citando Omero – cantano a mezzogiorno, nel gran sole o finché viene il buio perché possiedono la verità: mentre i protagonisti del romanzo la verità la cercano senza trovarla. Così come nel finale cercano, senza trovarla, la stazione di Milano».

Ma i contadini-operai della Corti sono diversi dall’oleografia tradizionale anche per altre ragioni.

«Assomigliano – suggerì l’autrice – ai lunatici di Fellini, e di Cavazzoni prima ancora che di Fellini. Personaggi come i miei Giovita e Cecco vivono in un immaginario trasgressivo, sono un po’ surreali. È ora che gli italiani imparino a conoscere il carattere vero dei padani. Non bisogna pensare a loro come a quelli che hanno in mente solo i dané. Bisogna finirla con il luogo comune che è solo gente pratica e realistica. E i personaggi di Tonino Guerra allora? E Ligabue? Anche i padani sono uomini fantasiosi: come Giovita, che le sue fantasie le cerca e le trova nell’alcool; come Cecco, che vive su un campanile ascoltando gli uccelli.»

– Tra i personaggi del romanzo c’è anche il capostazione, che è un po’ la coscienza critica dell’autore, e che ad un certo punto dice: «Un libro di narrativa per piacermi deve essere tale che non puoi riassumerlo perché non è successo niente». In che maniera Cantare nel buio rispecchia questo ideale?

«Fino ad un certo punto. Il personaggio, infatti, è unico, corale, è il popolo: tutti, nell’insieme, fanno un personaggio. Però qualcosa accade, c’è perfino un omicidio ed il libro in qualche modo è anche un giallo. Ma quello che io volevo dire è che a me non interessa raccontare, e neppure leggere, una storia in quanto tale: a me interessa il significato, che per noi poi conta come lettura del mondo.»

Gentile professoressa, questo nostro nuovo incontro è stato un po’ strano. Non ci siamo visti né sentiti. Le ho solo restituito alcune sue parole, da lontano. Per me tanto basta per parlare anche questa volta di incontro, e quelle sue parole, gentile professoressa, le tenga care, come lei mi disse del libro di Herbert. Le tenga care, pur fra le tante che sempre le vengono tributate, per esempio, ogni anno nel festival letterario di Otranto a lei dedicato. Le tenga care, come fossero documenti fra gli altri di quel Fondo manoscritti dell’Università di Pavia da lei creato nel 1969 e che oggi porta il suo nome. Anche quello è stato una bella scalata, come le tante della sua giovinezza sulle montagne delle Alpi.

Sono ancor più vive di allora le sue acute suggestioni liriche sulla nostra frenesia e solitudine tecnologica, sulla seduzione invincibile della conoscenza, sull’oasi di certezze delle civiltà antiche. Io, però, come una staffetta raccolgo il testimone della sua ultima parola, significato, e mi chiedo qual è il significato di questo mio rovistare fra letture, incontri e miti letterari del passato. Me lo chiedo sinceramente.

La verità è che libri come i suoi e di tanti altri, il vostro ascolto – così fortemente voluto e sempre professionalmente finalizzato, con disciplina ed onore – sono state per me altrettante occasioni di bellezza, momenti appaganti, per non dire felici, di quelli in cui ti senti orgoglioso e in pace con te stesso e guardi gli altri negli occhi senza abbassare lo sguardo, poi però il tempo cancella i ricordi come il mare le orme sulla battigia e del passato resta soltanto una lontana eco, un rumore di fondo. Di lei, per esempio, ricordo solo gli occhi vivaci e i modi dinamici e autorevoli, netti e senza lungaggini. Per fortuna ho salvato le parole.

- Lei ha detto: di una storia mi interessa il significato che poi per noi conta come lettura del mondo. Per chi legge un testo narrativo il significato è una variabile determinata ma indipendente. Ci sono dei vincoli, ma le parole come quanti interagiscono con chi legge dando risultati di volta in volta diversi. La stessa cosa accade quando qualcuno scrive una storia. Il punto di partenza è sempre una qualche realtà, oggettiva o ignota agli occhi, ma l’arrivo è molto al di là, è un altro mondo, un’altra verità. Alla quale poi ognuno dà un suo significato diverso da quello di ogni altro, e così via in incessante moto vorticoso.

Ho riletto i versi di Herbert, e la sua prefazione. Bellissimi, e semplici. Semplici perché bellissimi. Bellissimi perché semplici.

Grande davvero e imperdonabile è la mia infedeltà

perché non ricordo neppure il giorno né l’ora

in cui vi ho lasciati amici dell’infanzia

dapprima mi rivolgo umilmente a te

penna con l’asticciola di legno

tinta o di vernice crocchiante

Come lei ha scritto: «… non si può far tornare ciò che è fuggito, il passato è inabitabile, suggerisce Herbert. Eppure quel primo abbozzo alla vita, che è l’infanzia, in cui penna, inchiostro e lume a petrolio appaiono al poeta segnali di una dolcissima imperfezione, dentro la quale il bambino prende in mano la penna, intinge il pennino, si sporca un dito, fissa lo sguardo in alto sull’eternità e fa le prime aste, è una visione che accompagnerà a lungo il poeta e anche noi». E subito a seguire, in chiusura di paragrafo: «Merito dell’artista è difatti raccontare una cosa che tu hai sperimentato, che sai da tutta una vita e d’un tratto credi che sia nuova di zecca».

Gentile professoressa, tutti cerchiamo la penna, l’inchiostro e la lampada di una qualche età felice. Ciascuno a modo suo. Lei lo ha fatto affidando al canto delle Sirene la traslazione narrativa delle estati dell’infanzia in Salento e poi ai lunatici della bassa padana il racconto dei primi anni di insegnamento. Io lo sto facendo rovistando fra letture, incontri e miti letterari della giovinezza, quando il tempo era un fedele alleato e prometteva ricchi doni e cotillon.

A questa nostra inesausta ricerca, Herbert ha dato parole e Alina Kalczynska colori e piccoli segni come i graffi dell’impossibile scalata a mani nude della parete ripida del tempo.

https://www.ilmondonuovo.club/herbert-maria-corti-e-leleganza-della-memoria/